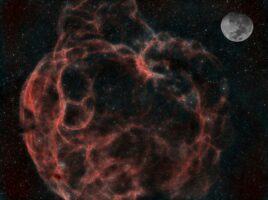

L’image du mois d’avril 2023 : la Nébuleuse de la Méduse ou IC 443

Pour avril 2023, nous replongeons dans le ciel profond avec une image de la Nébuleuse de la Méduse ou IC 443 réalisée selon la méthode HOO avec un filtre transmettant deux bandes spectrales étroites. Elle a été réalisée par Pierre Drumel, en mars 2023, avec une lunette Sky Watcher Esprit …