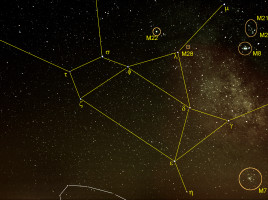

L’image du mois de Novembre 2020 : la Nébuleuse Trifide

Pour le mois de Novembre 2020, nous restons dans le ciel profond avec une photo de la Nébuleuse Trifide ou M20 enregistrée à Verneuil sur Vienne par Julien Denis en juillet 2020 avec un APN Canon EOS 60D non défiltré placé en aval d’une lunette Sky Watcher Esprit 100ED fixée …