Pour le mois de juin, voici une image classique de la plus connue et de l’une des plus vastes constellations : la Grande Ourse. Cette photo a été enregistrée alors que le fond du ciel était éclairé par la Lune qui était au-delà de son premier quartier, mais la météo clémente et l’envie d’essayer le dispositif de suivi « Skytracker » ont été les plus forts…

Pour le mois de juin, voici une image classique de la plus connue et de l’une des plus vastes constellations : la Grande Ourse. Cette photo a été enregistrée alors que le fond du ciel était éclairé par la Lune qui était au-delà de son premier quartier, mais la météo clémente et l’envie d’essayer le dispositif de suivi « Skytracker » ont été les plus forts…

Cliquer sur l’image pour l’observer en résolution supérieure.

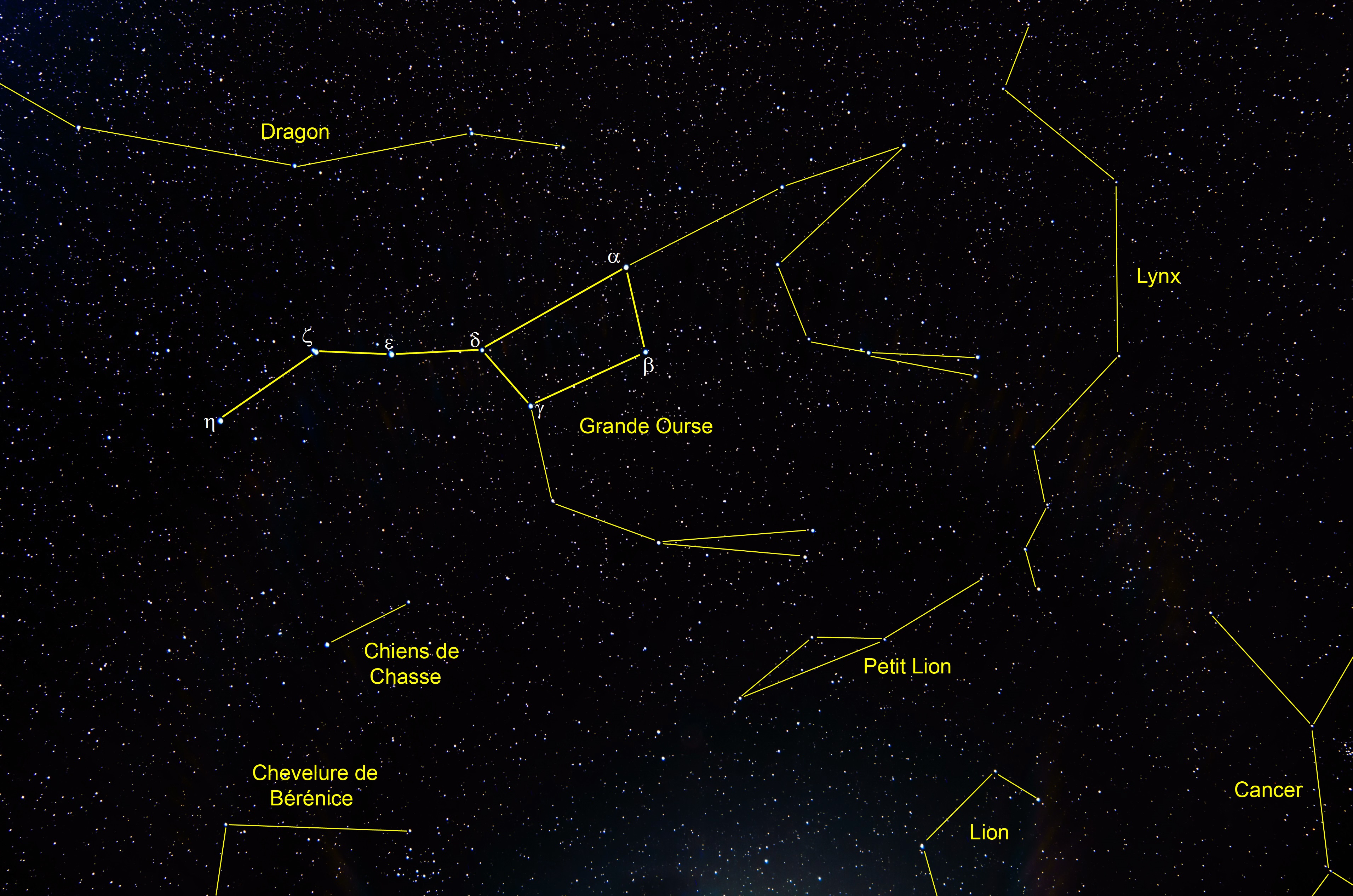

On distingue très clairement les 7 étoiles les plus brillantes dont le dessin caractéristique a été remarqué depuis la nuit des temps. De nos jours, cet astérisme est connu sous le nom de « Grande Casserole » ou « Grand Chariot », mais les civilisations antérieures y ont vu une cuillère, une charrue, un troupeau de bœufs ou encore un groupe de sept sages, ou de sept trônes…

Cette photo a été réalisée par Michel Vampouille en mai 2016 avec un APN Canon EOS 40D équipé d’un objectif Samyang de focale 14 mm, monté sur le dispositif de suivi « Skytracker », lui-même fixé sur un pied photo classique. Le temps de pose de chaque photo est de 1 minute, avec une ouverture de F/3,5 et une sensibilité de 800 ISO. Un temps de pose supérieur donnait un fond de ciel vraiment trop clair. Un total de 37 photos ont été cumulées avec le logiciel Pixinsight qui a réussi à atténuer l’important gradient lumineux qui se trouvait dans le bas de l’image.

Observation de la Grande Ourse :

Pour les observateurs situés au-dessus de 41° de latitude Nord, la Grande Ourse est une constellation circumpolaire : elle tourne autour de l’étoile Polaire en une année et ne descend jamais en dessous de l’horizon. Pour les villes situées plus au sud, le Chariot disparaît sous l’horizon pendant l’automne.

En grec, le mot « ours » se dit « arktos », préfixe qu’on retrouve dans « Arcturus » qui signifie « le gardien des ours ». Cette étoile porte ce nom en raison de sa proximité avec la Grande Ourse et la Petite Ourse. Arcturus appartient à la proche constellation du Bouvier, le gardien du « troupeau de bœufs », sans doute en relation avec ce nom parfois donné à la Grande Ourse.

La Grande Ourse est à l’origine du terme « septentrional » : les Romains appelaient cette constellation « septem triones » c’est-à-dire « les sept bœufs de labour » qui tournent sans relâche autour de l’étoile Polaire.

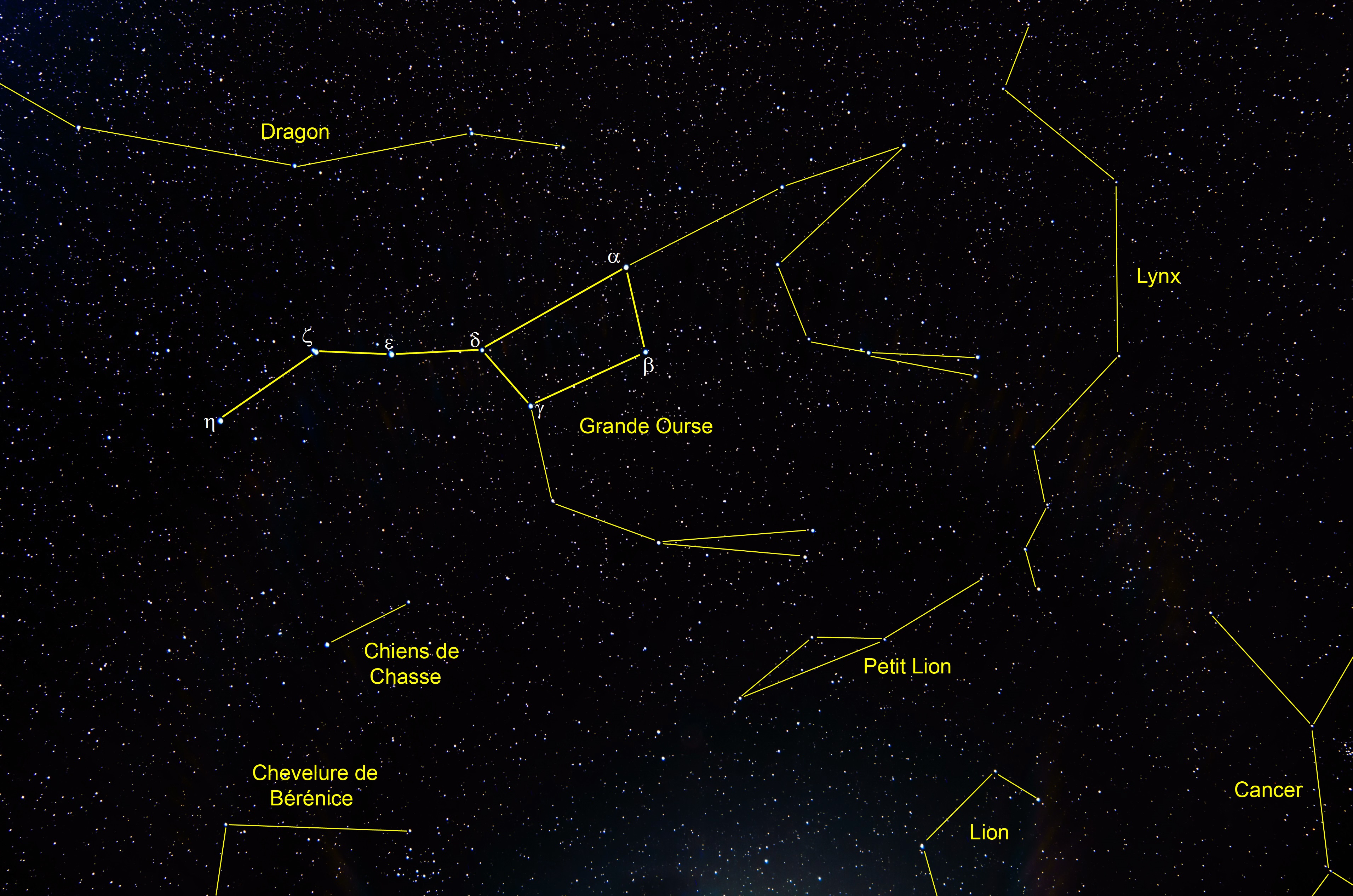

L’astérisme formé par les 7 étoiles les plus brillantes se repère facilement par observation directe. Il est si brillant et si caractéristique que Johann Bayer (passionné d’astronomie qui, en 1604, introduisit une nomenclature simplifiée des étoiles) partit du bout (Dubhé) et remonta jusqu’à Alkaid pour dénommer les étoiles au lieu de les classer par magnitude. C’est pour cette raison qu’on trouve successivement : α UMa = Dubhé, β UMa = Merak , γ UMa = Phecda, δ UMa = Megrez, ε UMa = Alioth, ζ UMa = Mizar et η UMa = Alkaid, ainsi qu’il est mentionné sur le schéma ci-dessous.

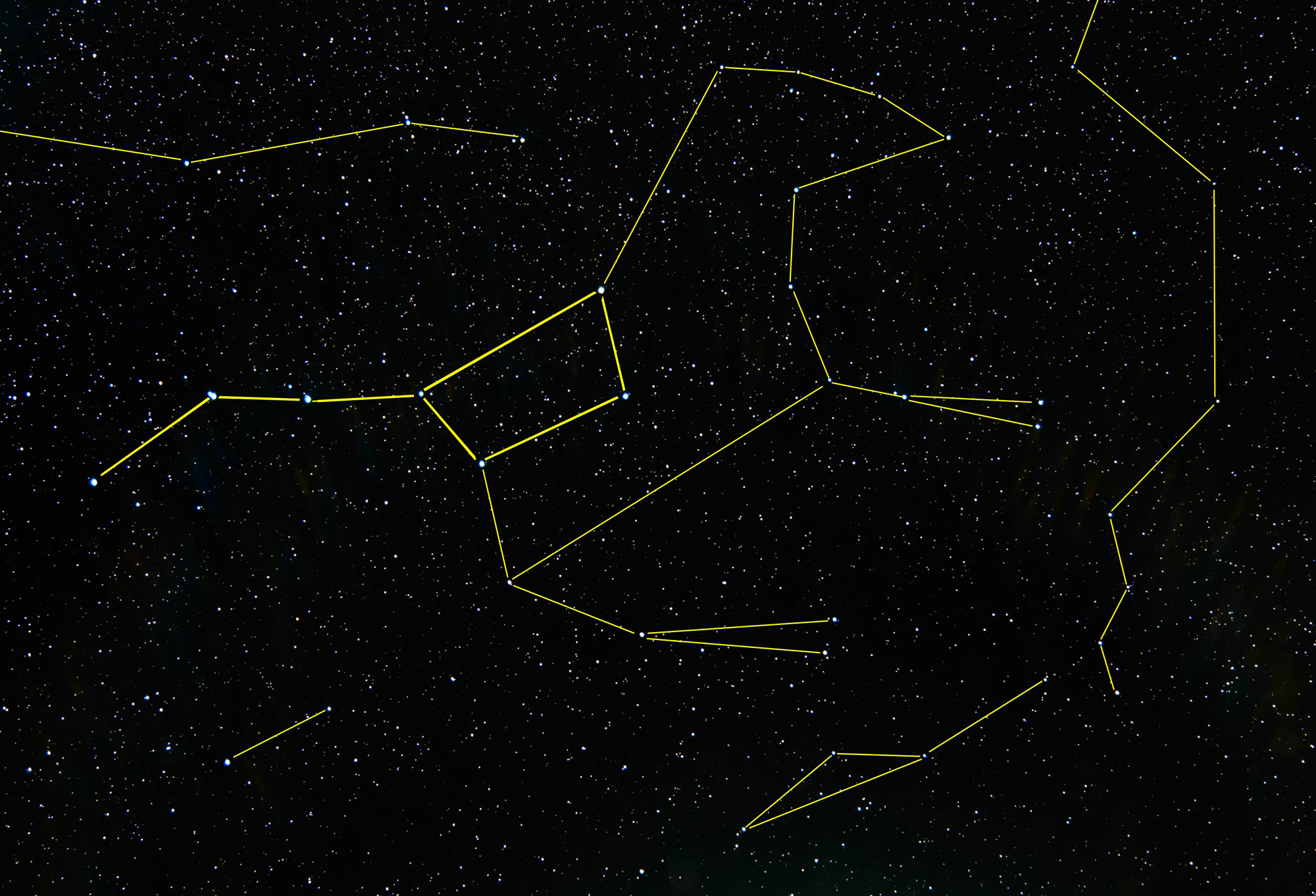

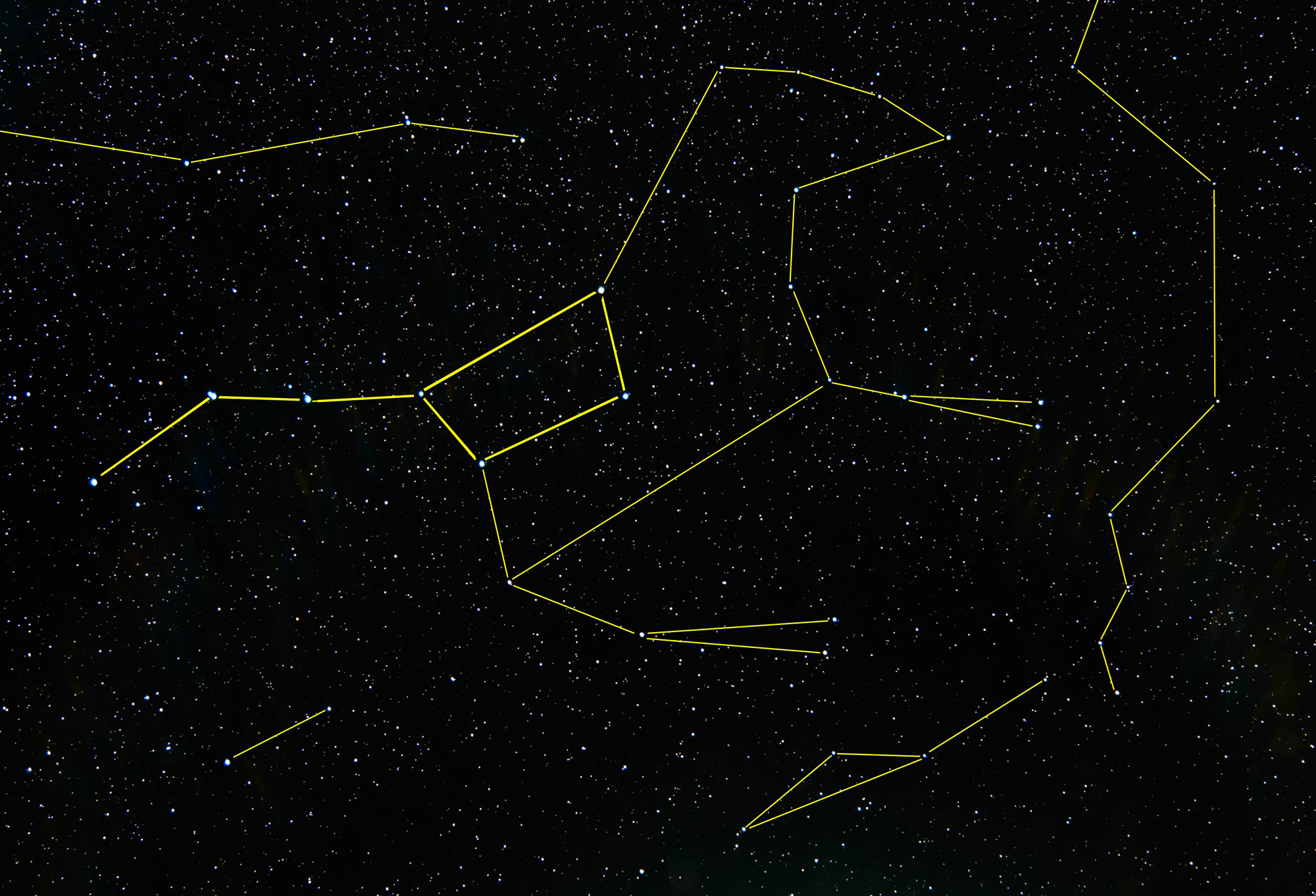

Pour trouver une silhouette ressemblant vaguement à un ours, il faut aller chercher d’autres étoiles beaucoup moins visibles qui forment la tête, le corps et et les pattes. On constate alors que la Grande Casserole représente l’arrière-train et la queue de l’ours.

Pour trouver une silhouette ressemblant vaguement à un ours, il faut aller chercher d’autres étoiles beaucoup moins visibles qui forment la tête, le corps et et les pattes. On constate alors que la Grande Casserole représente l’arrière-train et la queue de l’ours.

Cliquer sur la photo pour avoir les dessins des constellations en surimpression.

Sur la photographie, on reconnaît les constellations voisines plus par leurs noms que par leurs formes : le Dragon, les Chiens de Chasse et la Chevelure de Bérénice. Avec leurs étoiles de faible luminosité, celles du Lynx, du Petit Lion et du Cancer, rarement montrées, sont plus difficiles à distinguer et à imaginer. Quant au Lion, il serait évident si on en voyait une plus grande partie.

Un autre graphisme avec d’autres étoiles toujours aussi peu visibles (voir ci-dessous) est parfois donné pour représenter au plus près le profil d’un ours. A vous de choisir celui qui vous semble le plus facile à repérer sur le terrain.

Informations sur l’étoile Mizar :

Informations sur l’étoile Mizar :

Il est intéressant de noter que Mizar (ζ UMa), la 2ème étoile du milieu du « manche » de la Casserole, distante de 78 années-lumière, de magnitude apparente 2.27, est un objet astronomique qui a permis de nombreux tests et découvertes.

Tout d’abord, elle est connue pour posséder une compagne dénommée Alcor, de magnitude 4. Discernable à l’œil nu, elle est visible sur les photos présentées. Ces deux étoiles sont distantes de plus d’un quart d’année-lumière et bien que leurs mouvements propres montrent qu’elles se déplacent ensemble, on ne sait toujours pas si elles forment un vrai système binaire, et non une binaire optique comme on le pense actuellement [1]. Une tradition non vérifiée voudrait que ce couple ait servi à tester l’acuité visuelle des soldats de Gengis Khan (1162-1227) et de Charles Quint (1500-1558). Ceux qui distinguaient ces 2 étoiles à l’œil nu étaient admis dans le corps des archers, alors que les autres étaient versés dans celui des fantassins. De nos jours, ce test est souvent repris à chaque séance d’observation sur le terrain.

Mizar fut aussi la première étoile binaire télescopique découverte, très probablement en 1617 par Galilée et son assistant Benedetto Castelli. Plus tard, vers 1650, Riccioli écrivit que Mizar paraissait double. Cette étoile double possède 2 composantes : Mizar A, de magnitude 2,4, et Mizar B, de magnitude 3,96, séparées de 380 UA (soit 12 secondes d’arc). Mizar B tourne très lentement autour de Mizar A, la période de révolution étant d’environ 5 000 ans [2] .

Mizar A fut ensuite la première binaire spectroscopique découverte, par Pickering en 1889. Les deux composantes, trop proches pour être distinguées visuellement à l’époque, diffèrent par leurs spectres et tournent l’une autour de l’autre en une vingtaine de jours. On découvrit plus tard que Mizar B était également une binaire spectroscopique [3].

En 1996, les composantes du système binaire Mizar A furent visualisées en très haute résolution au Navy Precision Optical Interferometer (NPOI, dans l’Arizona) par synthèse d’ouverture. Ce fut le premier objet astronomique observé par cet interféromètre astronomique optique [4] qui est aujourd’hui dépassé en résolution par CHARA array et Magdalena Ridge Observatory Interferometer.

La Grande Ourse renferme quelques galaxies et nébuleuses, mais la focale utilisée et surtout le traitement numérique pour atténuer la pollution lumineuse de la Lune ne facilitent pas leur repérage.

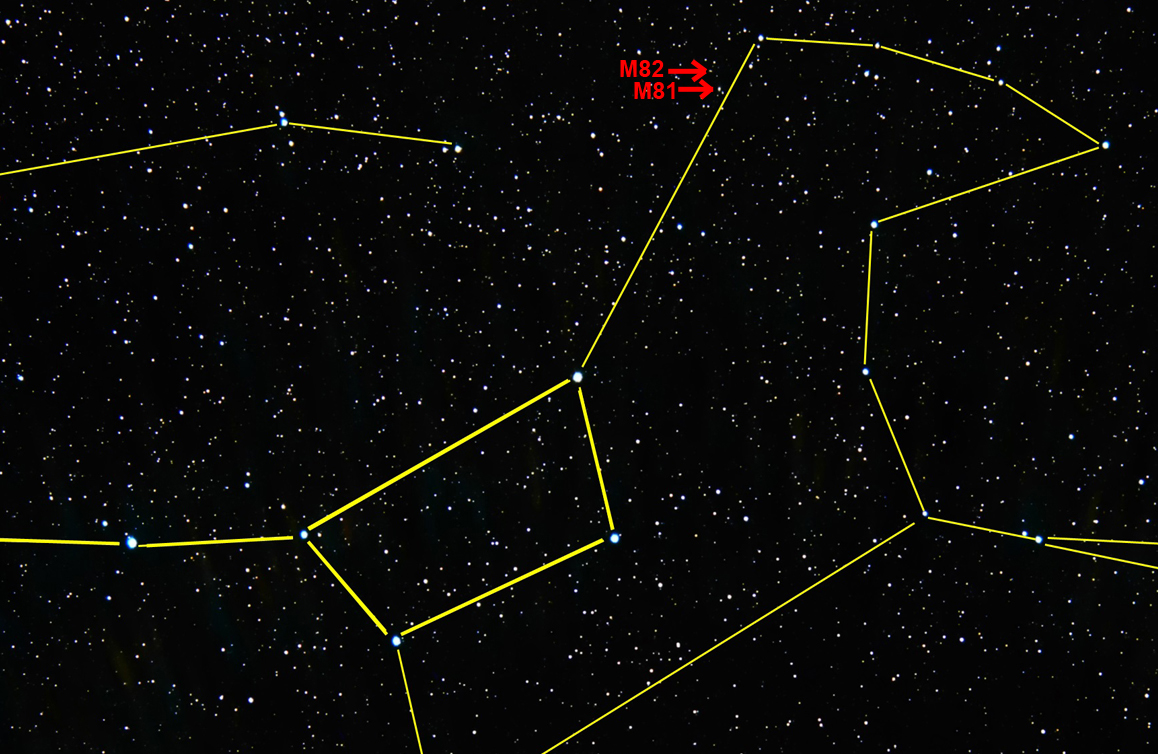

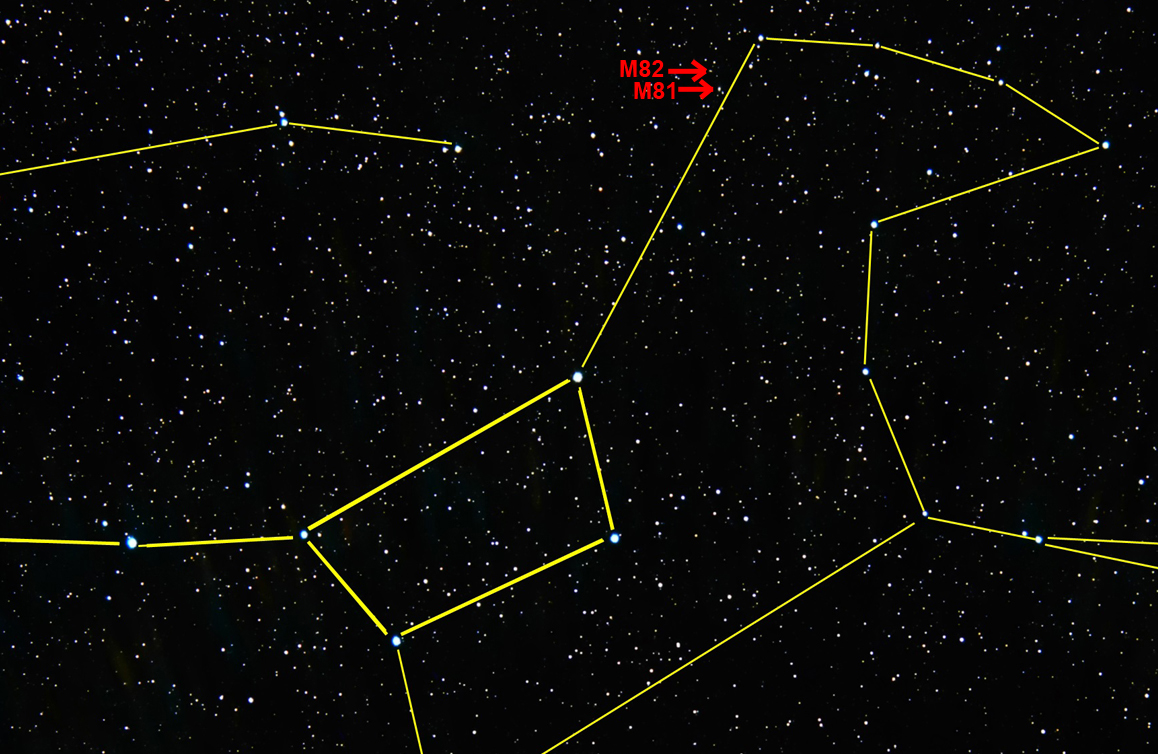

En observant attentivement dans la direction γ UMa –> α UMa, on distingue les galaxies voisines M81 (galaxie de Bode, magnitude 6,9) et M82 (galaxie du Cigare, magnitude 8,4) plus par leur position que par leur aspect. Formant un triangle équilatéral avec Alkaid et Mizar, on devine, en renforçant numériquement les faibles lumières, M101, la galaxie du Fuseau de magnitude 7,7. Cliquer sur l’image ci-dessus pour localiser M 101.

En observant attentivement dans la direction γ UMa –> α UMa, on distingue les galaxies voisines M81 (galaxie de Bode, magnitude 6,9) et M82 (galaxie du Cigare, magnitude 8,4) plus par leur position que par leur aspect. Formant un triangle équilatéral avec Alkaid et Mizar, on devine, en renforçant numériquement les faibles lumières, M101, la galaxie du Fuseau de magnitude 7,7. Cliquer sur l’image ci-dessus pour localiser M 101.

Les autres galaxies, M108 (galaxie de la Planche de Surf) et M109 (galaxie de l’Aspirateur), de plus faible luminosité ne sont pas visibles. Il faudra reprendre cette image dans de meilleures conditions.

Quant aux autres constellations : le Petit Lion, le Lynx, les Chiens de Chasse, leurs étoiles respectives sont trop peu lumineuses pour dessiner une forme ressemblant quelque peu à leur appellation. On pourra retenir qu’elles ont été « découvertes » toutes les trois entre 1660 et 1687 par Johannes Hevelius, un astronome polonais découvreur de comètes et compilateur d’un catalogue d’étoiles qui a souhaité comblé les vides entre la Grande Ourse et les constellations qui l’entourent, à savoir : le Lion, les Gémeaux, le Cocher, et le Bouvier. A ce titre, elles sont classées dans la catégorie des constellations dites « modernes ».

La constellation des Chiens de Chasse contient cinq objets du catalogue Messier : quatre galaxies (M51, M63, M94 et M106) et un amas globulaire (M3). C’est une idée de cible intéressante pour les prochaines observations.

Webographie :

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Zeta_Ursae_Majoris

[2] http://assos.utc.fr/orion/legendes-mythologiques/mythologie_-la-grande-ours/

[3] hhttps://fr.wikipedia.org/wiki/Zeta_Ursae_Majoris

[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Navy_Precision_Optical_Interferometer

Rédaction : Michel Vampouille

Informations sur l’étoile Mizar :

Informations sur l’étoile Mizar :