Pour le dernier mois de l’année 2015, voici 3 objets célestes situés de part et d’autre de la frontière entre les constellations de Cassiopée et de Céphée :

Pour le dernier mois de l’année 2015, voici 3 objets célestes situés de part et d’autre de la frontière entre les constellations de Cassiopée et de Céphée :

- la belle Nébuleuse (en émission) de la Bulle, connue officiellement sous le numéro NGC 7635, au milieu de la photo,

- la nébuleuse NGC 7538 (en émission et réflexion), plus petite, sans nom particulier, en haut à droite,

- l’amas ouvert M 52 , aussi dénommé NGC 7654, en haut à gauche.

Cliquer sur l’image pour l’observer en résolution supérieure et ici pour localiser ces 3 objets.

Cette photo a été réalisée par Jean Pierre Debet sur 2 nuits en août 2015 à Saint Léonard de Noblat au moyen d’une lunette TMB de 520 mm de focale, fixée sur une monture Losmandy G11 et équipée d’une caméra CCD SBIG 8300 STF. Le temps de pose global de 6 heures et 30 minutes se décompose ainsi : 4 heures en Hα (24 poses de 10 min en bin 1) + 50 min pour le rouge + 40 min pour le vert + 1 heure pour le bleu (poses de 2 min en bin 2). Le traitement numérique a été effectué avec Pixinsight selon la méthode HARVB.

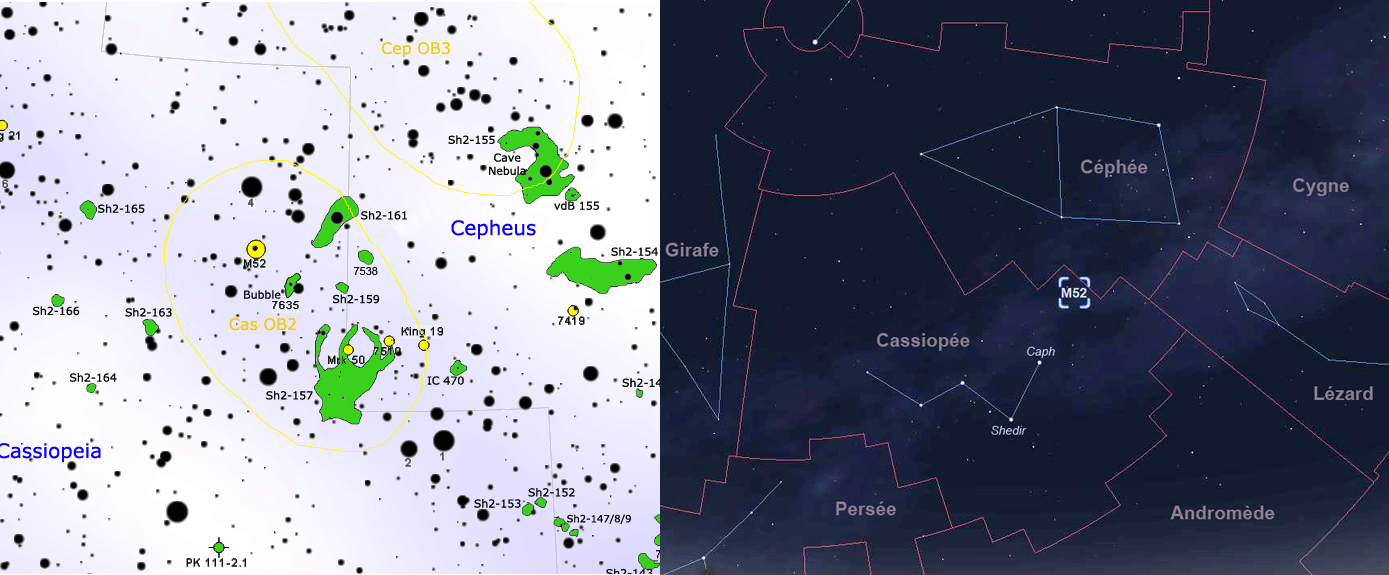

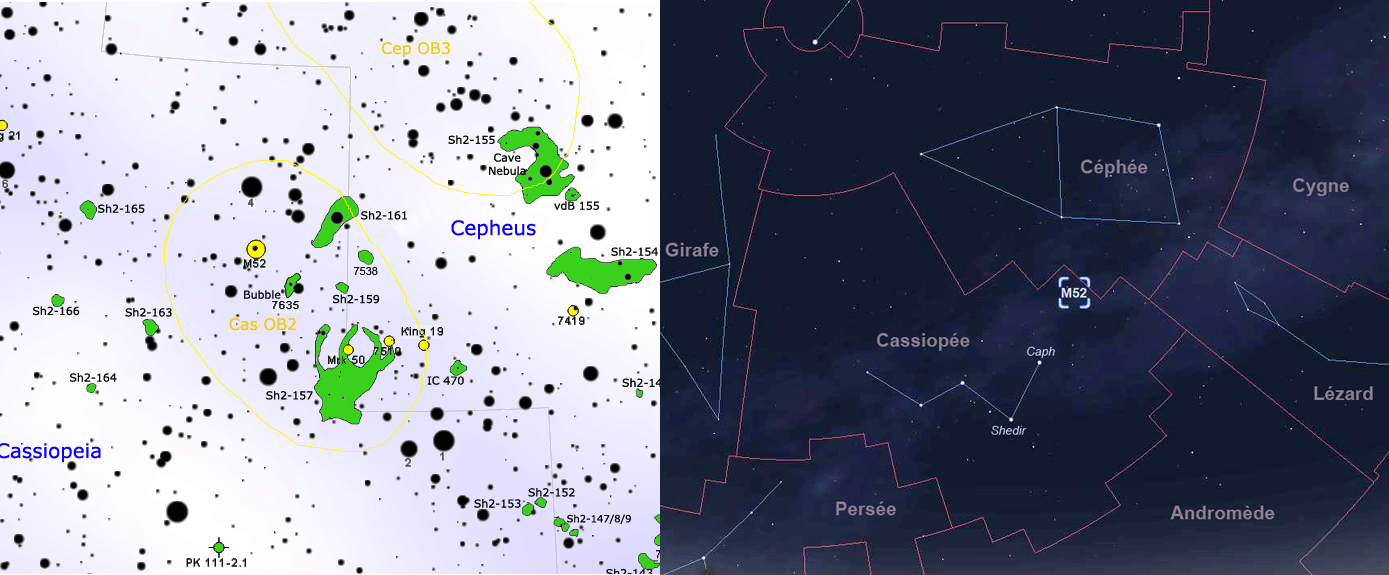

Ainsi que le suggère le schéma de gauche ci dessus [1], deux de ces objets , NGC 7635 et M 52, sont situés dans la constellation de Cassiopée, et le dernier, NGC 7538, dans la constellation de Céphée. Pour les trouver facilement, il suffit de reporter, sur le schéma de droite tiré de Stellarium, dans la direction de Céphée, le segment joignant α Cas (Shedir) et β Cas (Caph), les 2 dernières étoiles les plus brillantes de la constellation.

Informations sur la Nébuleuse de la Bulle :

Imaginez une étoile 40 fois plus massive et plusieurs centaines de milliers de fois plus lumineuse que notre Soleil. Eh bien, cette étoile c’est celle qui est la plus brillante à l’intérieur de la petite bulle rouge rosé, située au milieu de l’image découpée et agrandie ci-dessous. Elle s’appelle BD 602522. C’est une étoile Wolf-Rayet (en abrégé étoile WR, du nom des découvreurs) de magnitude 7. Il y a seulement environ 300 étoiles Wolf-Rayet connues dans notre galaxie.

Ces étoiles sont les descendantes des étoiles les plus massives des populations stellaires : leur masse est comprise entre 20 et 80-150 fois celle de notre Soleil. Elles sont dans une phase très avancée de leur fin de vie, ce qui veut dire que la fusion en leur cœur n’est plus celle de l’hydrogène, mais celle d’autres éléments, à savoir, par étapes successives, l’hélium, puis le carbone, l’oxygène, etc…, et que leur explosion en supernova est proche.

Ces étoiles sont les descendantes des étoiles les plus massives des populations stellaires : leur masse est comprise entre 20 et 80-150 fois celle de notre Soleil. Elles sont dans une phase très avancée de leur fin de vie, ce qui veut dire que la fusion en leur cœur n’est plus celle de l’hydrogène, mais celle d’autres éléments, à savoir, par étapes successives, l’hélium, puis le carbone, l’oxygène, etc…, et que leur explosion en supernova est proche.

Deux phénomènes accompagnent cette fusion :

- leurs températures de surface se situent entre 30 000 et 60 000 degrés Kelvin,

- leurs vents stellaires très violents, pouvant atteindre des vitesses phénoménales de 1 500 Kilomètres par seconde sont capables d’arracher rapidement et profondément leurs couches périphériques externes.

On estime, qu’au cours de leur dernière étape de vie stellaire, les étoiles WR sont capables de réduire les 2/3 de leur masse initiale avant d’exploser en supernova.

Les gaz arrachés à l’étoile, entraînés par les vents puissants se répandent rapidement autour de l’étoile pour former une sorte de boule de gaz ionisé et de particules chargées qui cherche constamment à grossir.

Mais, dans le cas de NGC 7635, cette boule vient frapper contre l’obstacle de la matière gazeuse environnante, fixe et plus dense du milieu interstellaire. Contenus dans leur expansion, les gaz ionisés de la boule se compriment et forment alors une bulle dont on distingue très bien l’enveloppe sur la photo, celle-ci devenant visible sous l’effet de l’ionisation, par l’étoile centrale, des gaz (hydrogène, oxygène, soufre) qui la constituent. L’asymétrie de la bulle par rapport à l’étoile pourrait provenir des différences de densité de la matière gazeuse environnante.

Son diamètre mesure environ 6-10 années-lumière et sa distance est évaluée à 11 000 années-lumière.

On pourrait résumer l’histoire de cette nébuleuse en disant qu’elle résulte d’une lutte titanesque entre une bulle contre un nuage , d’où son nom [2-5].

La Nébuleuse NGC 7635 est ancrée dans une région d’hydrogène ionisé, ou région HII, qu’on appelle HII Sharpless 162 (en abrégé S162).

Le catalogue Sharpless est une liste de 313 régions HII situées au sud de la déclinaison -27°, établie entre 1953 et 1959 par l’astronome américain Stewart Sharpless.

En astronomie, une région d’hydrogène ionisé est une nébuleuse en émission constituée de nuages principalement composés d’hydrogène ionisé, s’étendant sur plusieurs années-lumière. L’ionisation est produite par la proximité d’une ou plusieurs étoiles très chaudes qui rayonnent fortement dans l’ultraviolet extrême. Plus tard, les explosions en supernova et les forts vents stellaires provoqués par les étoiles excitatrices les plus massives finiront par disperser les particules de gaz restant, laissant derrière elles un amas d’étoiles tel celui des Pléiades [6].

Informations sur l’objet Messier M 52 [7] :

M52 (ou NGC 7654) est un amas ouvert de magnitude 7.3 qui a été découvert par Charles Messier en 1774. Il contient environ 6 000 étoiles qui appartiennent toutes à la Voie Lactée.

M52 (ou NGC 7654) est un amas ouvert de magnitude 7.3 qui a été découvert par Charles Messier en 1774. Il contient environ 6 000 étoiles qui appartiennent toutes à la Voie Lactée.

La distance entre M52 et le système solaire n’est pas connue avec précision : les estimations varient entre 3 000 et 7 000 années-lumière, principalement à cause de l’atténuation, difficile à évaluer, que subit la lumière émise par M52 en traversant le milieu interstellaire très dense à cet endroit de la Voie Lactée.

Selon Kharchenko et al. [8] (un astrophysicien actuel, spécialiste des objets de la Voie Lactée), M52 est situé à 4 630 années-lumière de nous, ce qui, compte tenu de son diamètre apparent de 13 minutes d’arc, conduit à un diamètre réel de 22 années-lumière. Son âge est estimé entre 25 et 165 millions d’années.

Informations sur NGC 7538 [9] :

Située à environ 9000 années-lumière dans la constellation de Céphée, NGC 7538 est une nébuleuse en réflexion et en émission. Avec une masse totale de 400 000 Soleils, elle constitue une formidable pépinière de création d’étoiles géantes, en particulier celles qui sont 8 fois plus massives que notre Soleil. Située relativement proche de nous, elle permet aux astronomes d’étudier en détail les processus de création.

Située à environ 9000 années-lumière dans la constellation de Céphée, NGC 7538 est une nébuleuse en réflexion et en émission. Avec une masse totale de 400 000 Soleils, elle constitue une formidable pépinière de création d’étoiles géantes, en particulier celles qui sont 8 fois plus massives que notre Soleil. Située relativement proche de nous, elle permet aux astronomes d’étudier en détail les processus de création.

Les usines à étoiles telles que NGC 7538 sont principalement composées d’hydrogène gazeux, mais elles contiennent aussi de petites quantités de poussière cosmique. C’est grâce à ces petites poussières qui brillent dans l’infra-rouge que le satellite Herschel a réussi à sonder tous les détails de cette nébuleuse. Il a relevé des centaines de proto-étoiles dispersées dans le riche mélange de gaz et de poussière constituant cette nébuleuse. Elles s’enflammeront quand elles atteindront leur masse critique. Treize de ces proto-étoiles ont des masses supérieures à 40 Soleils. Pour l’instant, elles sont extrêmement froides (- 250°C).

Webographie :

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_7538

[2] http://www.robgendlerastropics.com/NGC7635text.html

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_Wolf-Rayet

[4] http://www.cidehom.com/apod.php?_date=051107

[5] http://planewave.com/ngc-7635-bubble-nebula-11/

[6] https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_HII

[7] http://astropixels.com/openclusters/M52-01.html

[8] http://inspirehep.net/record/675817?ln=fr ou Astrophysical parameters of Galactic open clusters – Astron. Astrophys. 438 (2005) 1163-1173.

[9] http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/03/Star_factory_NGC_7538

Rédaction : Michel Vampouille

Cliquer sur l’image pour l’observer en grand format.

Cliquer sur l’image pour l’observer en grand format.