L’image du mois de Janvier 2025 : M33 ou la Galaxie du Triangle

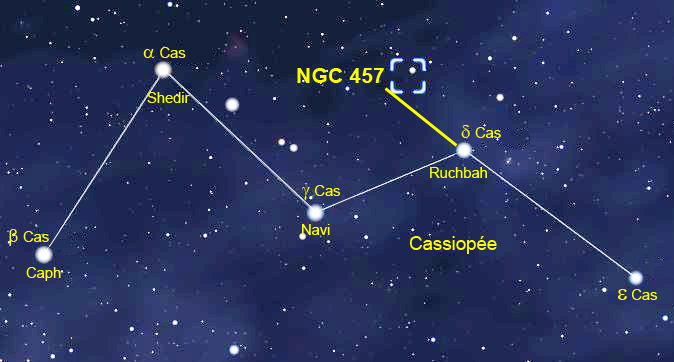

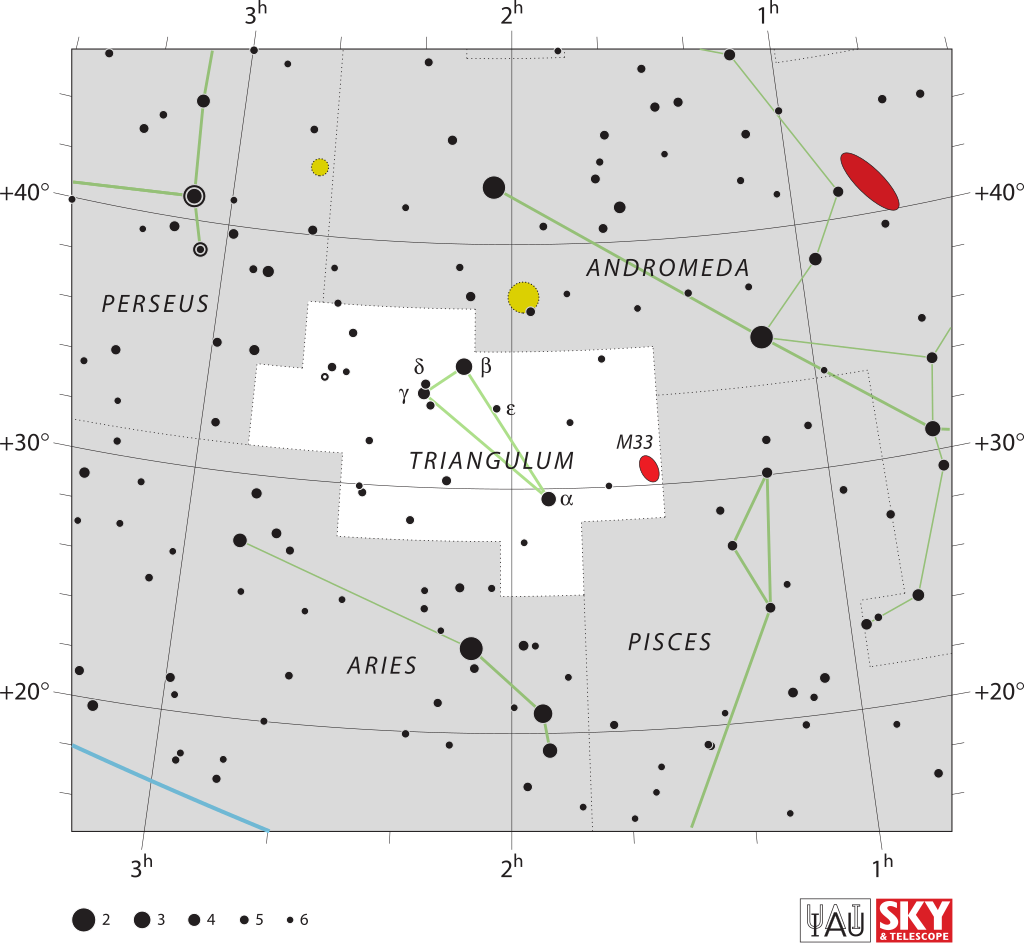

Commençons l’année avec une nouvelle image du ciel profond : M33 ou la galaxie du Triangle. Cette galaxie est située dans la constellation du même nom, dans une position symétrique de M31 par rapport à la ligne droite de la constellation d’Andromède. Elle est donc très facile à repérer.

M33 constitue une cible de choix pour les astrophotographes : ses dimensions et les détails qu’il est possible de saisir en font l’une des galaxies les plus belles et impressionnantes du ciel boréal. Il s’agit d’un grand classique du ciel d’automne, apprécié autant par les débutants que par les photographes expérimentés. Pour les premiers, elle représente un « passage obligé » à la difficulté souvent sous-estimée ; tandis qu’elle représente une source de défis renouvelés pour les seconds, qui chercheront notamment à mettre en valeur ses très nombreuses régions de formation d’étoiles.

Cette photographie de M33 est l’œuvre de Pierre Drumel, astrophotographe chevronné, obtenue le 28 Novembre 2024, avec une lunette Askar FR 400, autoguidée (logiciel Asiair), équipée d’une caméra refroidie ZWO ASI 2600 MC et d’un filtre Optplong L Pro. Le temps de pose global est de 2H30 résultant de l’empilement de 50 photos de 3 minutes chacune. Le pré-traitement et le traitement sont effectués avec le logiciel PixInsight (Drizzle, Blur et Starless), le post-traitement cosmétique avec Corel PaintShop Pro.

Cataloguée pour la première fois par Charles Messier en 1764, la galaxie du Triangle avait probablement déjà été observée auparavant, étant visible à l’œil nu lorsque les conditions s’y prêtent. Mais elle n’avait pas été répertoriée. Son étude astronomique remonte au moins au milieu du XIXème siècle, puisque William Parsons, 3ème comte de Rosse, avait dès 1850, suggéré que sa structure présentait des spirales. Riche astronome irlandais, il s’était fait construire un gigantesque télescope, le « Léviathan » (f = 17 m, D = 1830 mm, miroir en bronze), le plus grand du monde à l’époque. Ce télescope devint obsolète vers 1885, à l’avènement de l’astrophotographie.

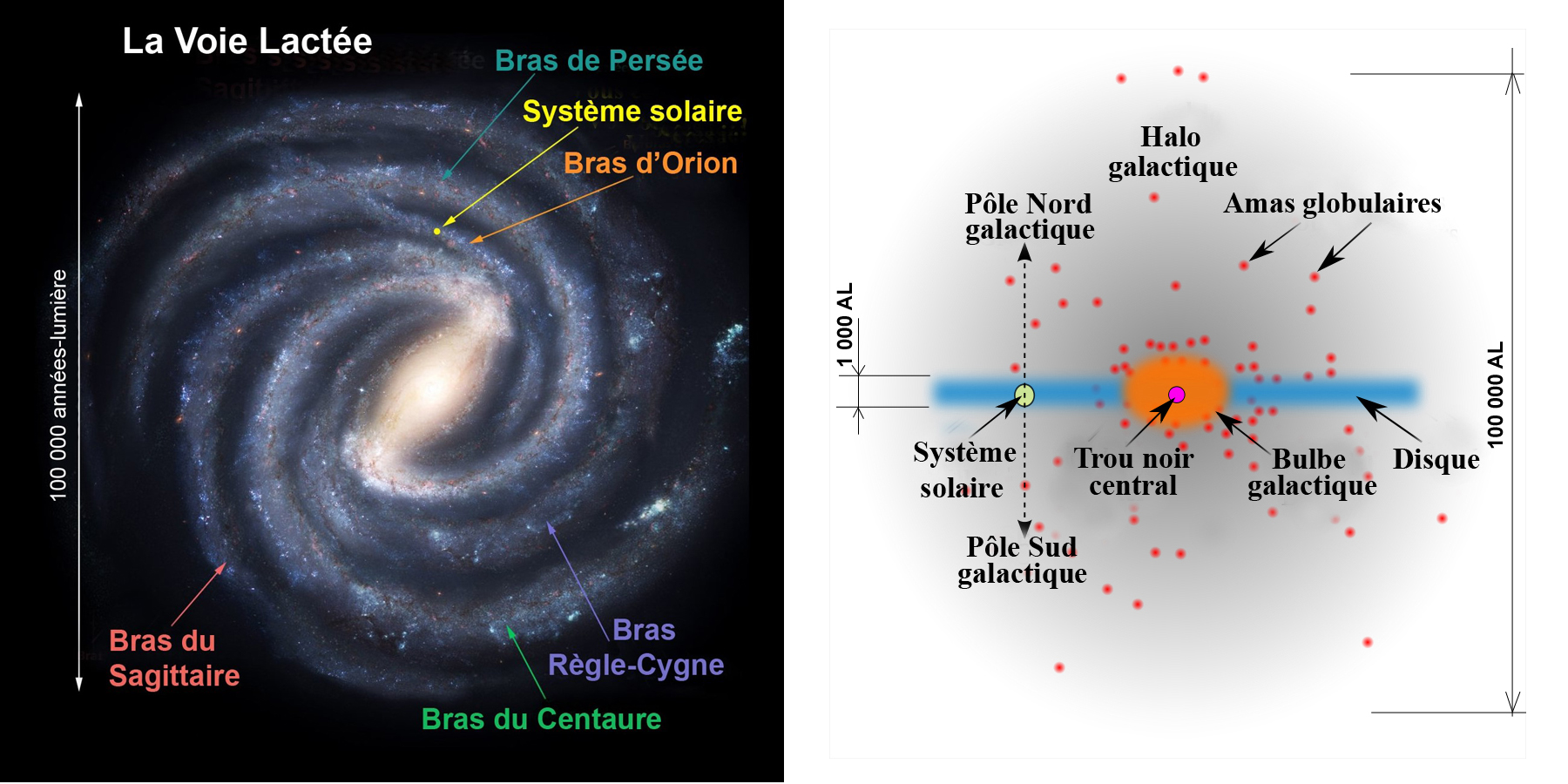

C’est la troisième galaxie la plus massive (71′ X 42′, soit 2 Pleines Lunes environ) du Groupe Local, après celle d’Andromède (190‘ × 60′) et la Voie Lactée, mais devant le Grand Nuage de Magellan. C’est aussi la troisième galaxie la plus étendue : 55 000 années-lumière de diamètre, derrière notre Voie Lactée (110 000 années-lumière) et la galaxie d’Andromède (220 000 années-lumière).

Sa masse, évaluée à 60 milliards de masses solaires et constituée à près de 85% de matière noire, ne représente que 5 % de la masse de la galaxie d’Andromède.

Avec une magnitude apparente de 6.30, mais une faible magnitude de surface, elle est à la limite de l’observation à l’œil nu dans un ciel parfait.

La distance de M33 au Soleil a été évaluée en 2004 à travers trois différentes méthodes, qui ont donné des résultats compris entre 2,7 (Céphéides) et 3,1 milliards d’années-lumière (binaire à éclipses). Pour mémoire, la distance de la galaxie d’Andromède au Soleil est du même ordre de grandeur, soit 2,5 milliards d’années-lumière.

Depuis la Terre, la galaxie du Triangle est vue quasiment de face (avec une inclinaison de 9° seulement), ce qui permet d’étudier en détail sa structure. Isolée au sein du groupe local, elle est dépourvue de galaxie satellite. Bien qu’en interaction gravitationnelle à la fois avec la Voie Lactée et M31, ces effets demeurent très limités et ne se traduisent pas encore par des déformations de sa structure. La mesure du redshift démontre cependant bien que M33 est l’une des rares galaxies à se rapprocher de la Voie Lactée, et non à s’en éloigner.

Cette absence d’interactions actuelles notables avec d’autres objets proches et massifs nous permet d’admirer une galaxie spirale dont la structure n’est pas altérée : celle-ci présente donc des bras réguliers, une forme globale assez symétrique, sans barre centrale reconnaissable. La galaxie M33 est du type dit « SA(s)ad », ce qui signifie :

- une galaxie à disque (« S »), c’est à dire présentant un disque galactique autour d’un bulbe central;

- de forme spirale régulière (A), c’est à dire sans barre centrale (certaines recherches tendent cependant à mettre en évidence la présence d’une barre assez courte au centre de la galaxie ; sans présence d’un trou noir supermassif) ;

- sans anneaux (« s ») ;

- avec des bras spiraux assez ouverts (« cd »).

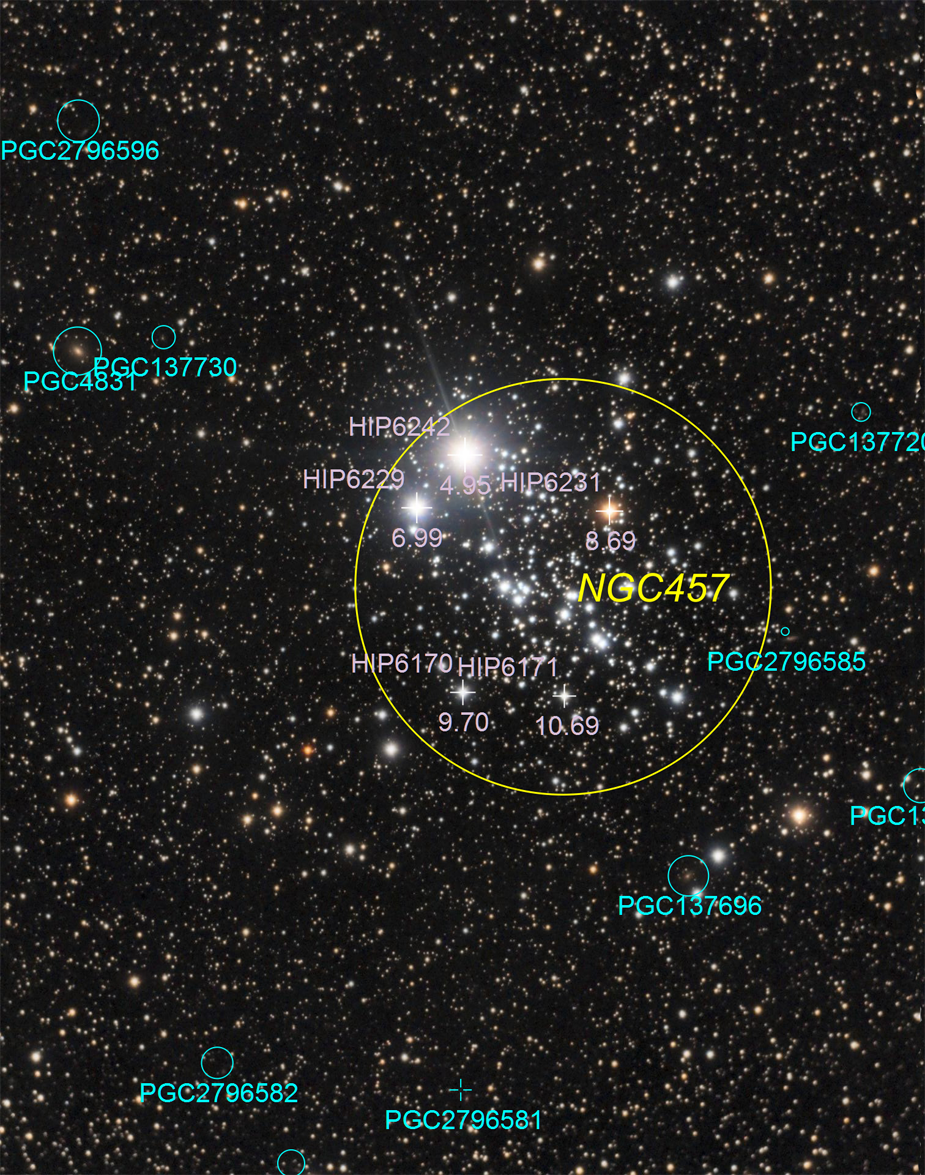

La galaxie du Triangle est en effet suffisamment proche pour observer de manière détaillée en son sein, certaines des nébuleuses les plus grandes, sans même utiliser une longue focale…. Sur l’image de la galaxie dans son ensemble analysée avec des plug-ins du logiciel PixInsight, Pierre a identifié de nombreux amas globulaires et nébuleuses sous leur forme individualisée.

Certaines de ces nébuleuses sont tellement vastes et lumineuses qu’elles disposent de leur propre numéro dans les catalogues NGC et IC. C’est le cas par exemple des nébuleuses NGC 588, NGC 592, NGC 595 et, surtout de NGC 604 (la plus haute).

Parfois appelée « la » nébuleuse du Triangle, elle s’étend sur plus de 1 500 années-lumière et elle est la deuxième région HII la plus active de tout le groupe local, avec une luminosité estimée à plus de 50 millions de fois celle du Soleil !

NGC 604 est une énorme nébuleuse en émission, du même type que la nébuleuse d’Orion (M42), avec la même composition chimique, mais 6 500 fois plus brillante ! C’est parce qu’elle très éloignée de nous qu’elle nous apparait comme un banal petit point sur la photo. Si NGC 604 occupait la place de M42, elle remplirait plus d’un tiers du ciel et serait visible en plein jour avec la même luminosité que Vénus. La distance qui nous sépare de la nébuleuse d’Orion (1500 années-lumière) correspond d’ailleurs à la dimension propre de NGC 604…!

L’avenir de M33 est fortement lié à celui des deux galaxies dominantes du groupe local, à savoir, notre Voie Lactée et la galaxie d’Andromède. Il est maintenant établi que ces deux dernières entreront en collision dans 4 milliards d’années environ pour former une galaxie géante déjà dénommée « Lactoméda« . Pour M33, le scénario le plus vraisemblable est celui d’une absorption en plusieurs étapes, avec un premier passage rapproché à proximité de Lactomeda, au cours duquel elle perdra une partie significative de sa masse (étoiles et gaz), arrachée par l’énorme attraction gravitationnelle de la nouvelle galaxie géante, qui la freinera fortement à cette occasion. Une fois ralentie, M33 s’éloignera un temps avant de replonger, cette fois sans doute définitivement, au sein de Lactomeda pour former une galaxie elliptique encore plus massive… « Trilactomeda, peut-être ?»

Quel que soit le nom de cette nouvelle galaxie, il ne restera alors plus aucune trace de la belle galaxie spirale que fût M33…!

Webographie :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_du_Triangle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_du_Triangle#/media/Fichier:Triangulum_IAU.svg

https://millenniumphoton.com/portfolios/m33/

https://www.cidehom.com/apod.php?_date=211112

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-galaxie-triangle-cachait-motif-deux-bras-103035/

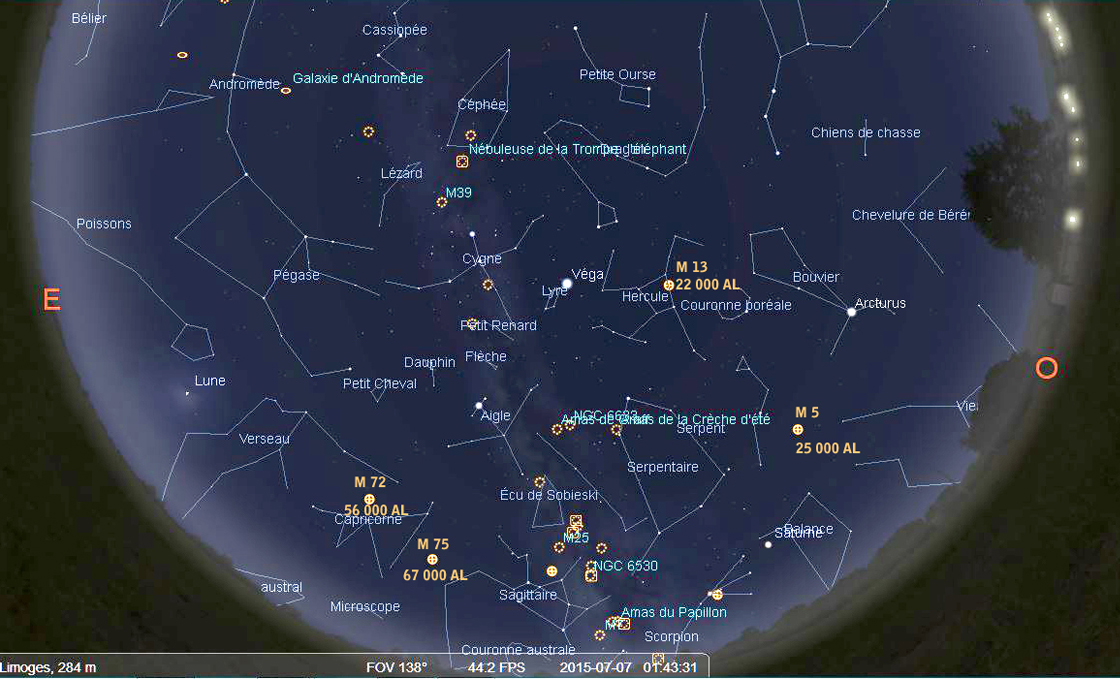

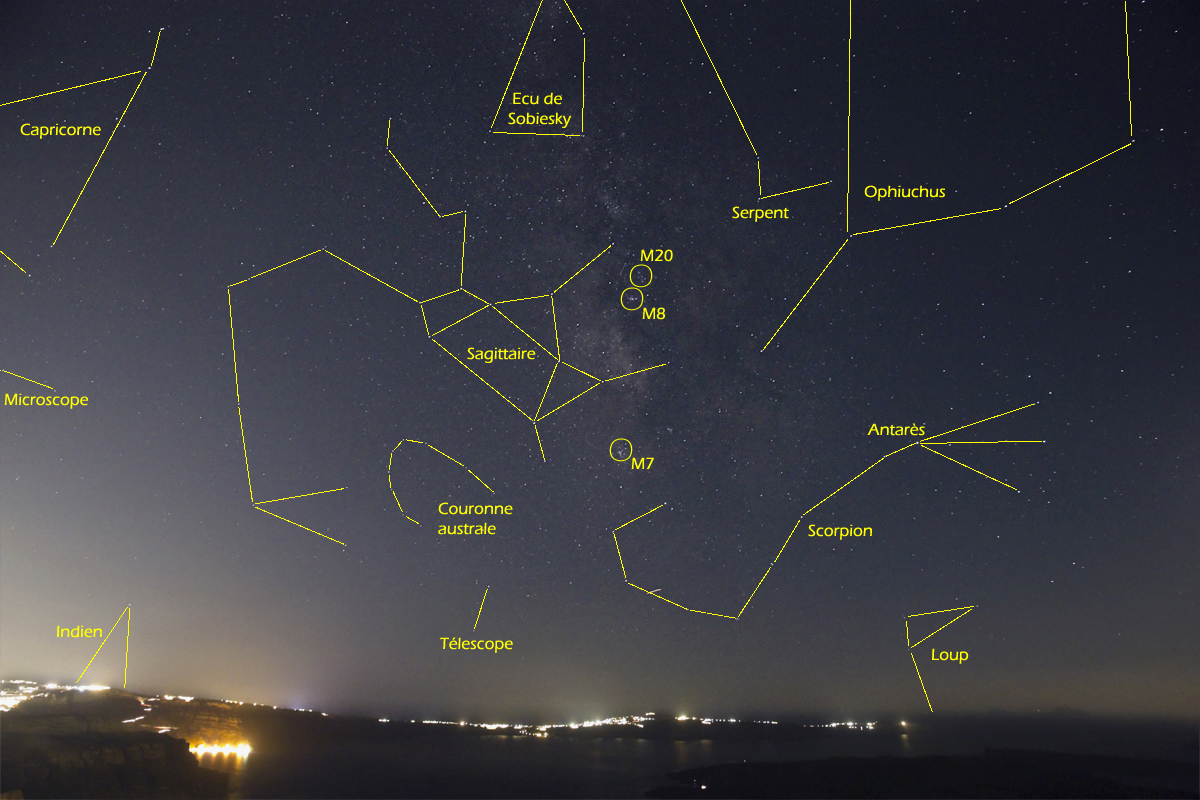

Image de la Voie Lactée et du Triangle de l’Eté, prise le 23 septembre 2013 à 21H44 en Limousin par Michel Tharaud avec un APN Canon EOS 20D muni d’un objectif zoom 18-125 mm, réglé à 18 mm, F/3.5 et 400 ISO. Le temps de pose est de 200 secondes avec une monture pour assurer le suivi.

Image de la Voie Lactée et du Triangle de l’Eté, prise le 23 septembre 2013 à 21H44 en Limousin par Michel Tharaud avec un APN Canon EOS 20D muni d’un objectif zoom 18-125 mm, réglé à 18 mm, F/3.5 et 400 ISO. Le temps de pose est de 200 secondes avec une monture pour assurer le suivi.

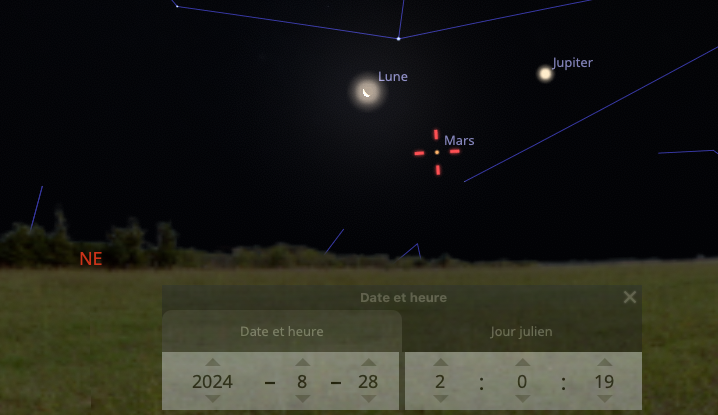

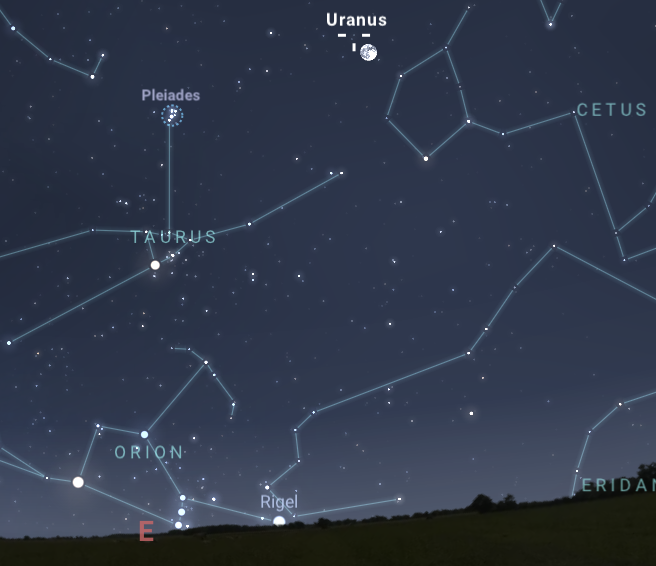

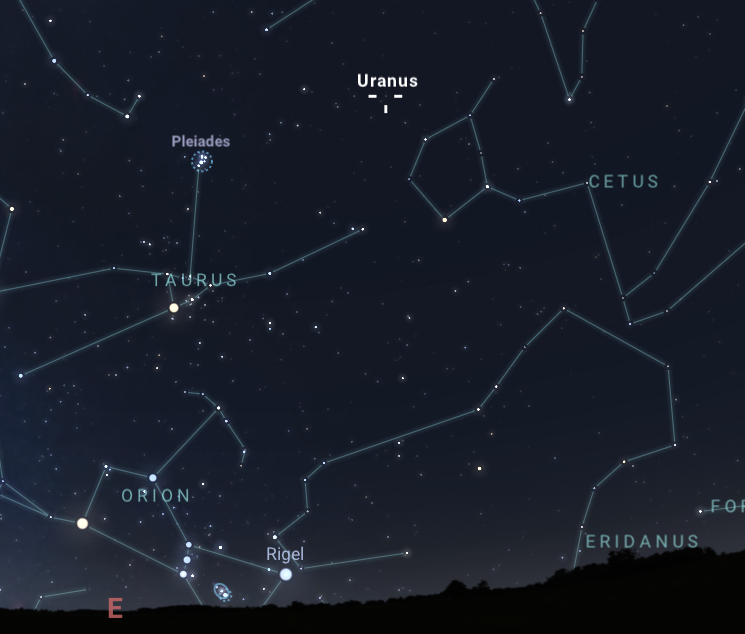

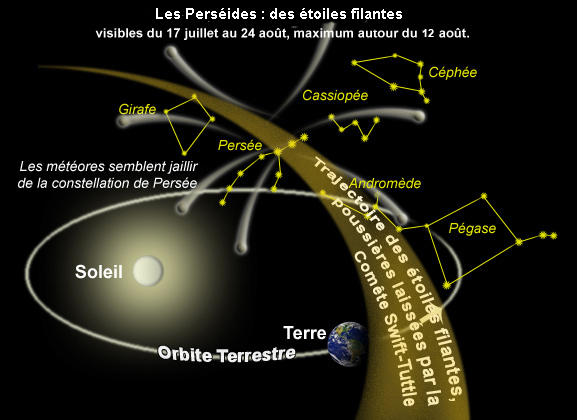

Brillante Perséide le13 août 2019 sous les Hyades et les Pléiades – Jean-Baptiste Feldmann

Brillante Perséide le13 août 2019 sous les Hyades et les Pléiades – Jean-Baptiste Feldmann