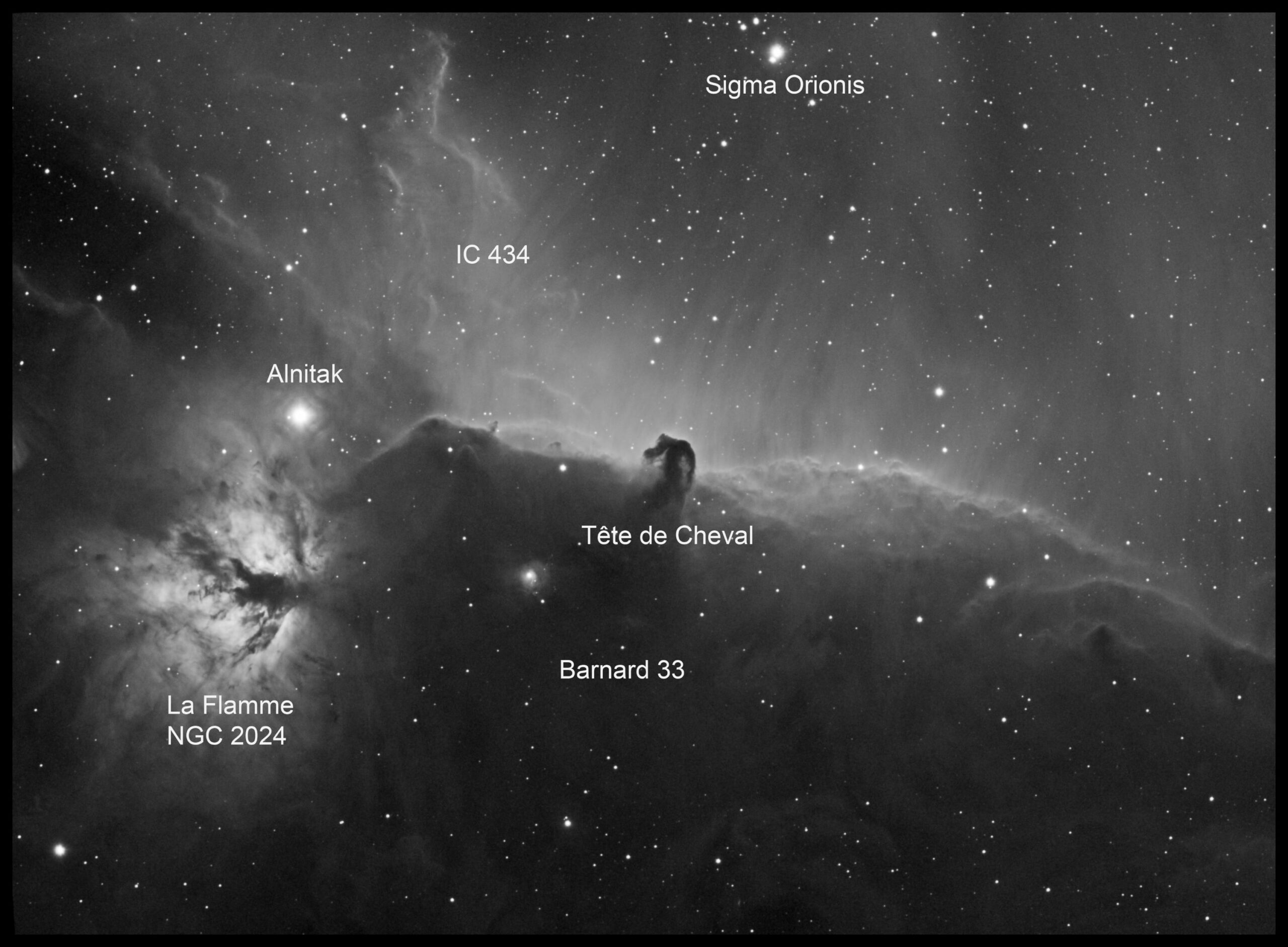

L’image du mois d’avril 2021 : les nébuleuses de la Flamme et de la Tête de Cheval

Pour avril 2021, nous replongeons dans le ciel profond avec cette image toujours appréciée des nébuleuses de la Tête de Cheval (ou nébuleuse Barnard 33) et de la Flamme (ou nébuleuse NGC 2024) dans la constellation d’Orion. L’image présentée a été réalisée par Julien Denis les 10 et 18 janvier 2021 en milieu urbain avec une lunette Sky Watcher Esprit 100 ED, fixée sur une monture Sky Watcher EQ-6 R Pro, équipée d’une caméra monochrome ZWO ASI 1600 MM et de sa roue à filtres ZWO.

Le temps de pose cumulé avec un filtre rouge Halpha à bande spectrale étroite (6 nm) est de 3H 40 minutes, soit 22 poses unitaires de 10 minutes. Le traitement numérique a été conduit avec les logiciels Siril et Gimp.

Cliquer sur l’image pour la voir en grand format sans annotation.

Cliquer sur l’image pour la voir en grand format sans annotation.

La nébuleuse obscure de la Tête de Cheval :

Reconnaissable à son profil caractéristique, la nébuleuse de la Tête de Cheval, de son vrai nom Barnard 33, est une nébuleuse obscure (ou sombre).

Les nébuleuses obscures ou encore nébuleuses en absorption sont des régions où les poussières du milieu interstellaire semblent se concentrer en grands nuages qui apparaissent comme des régions pauvres en étoiles. Les nébuleuses sombres peuvent être vues si elles obscurcissent une partie d’une nébuleuse en émission (comme ici) ou en réflexion, ou bien, si elles bloquent la lumière des étoiles en arrière-plan.

L’hydrogène de ces nuages sombres et opaques existe sous forme moléculaire (H2). Les nuages moléculaires sont constitués principalement de gaz et de poussières, mais peuvent aussi contenir beaucoup d’étoiles. Leurs cœurs sont complètement cachés dans le domaine visuel et seraient indétectables si leurs molécules constitutives n’émettaient pas dans le domaine des rayonnements micro-ondes non absorbés par la poussière et traversant aisément ces nuages.

Ceux-ci possèdent un champ magnétique interne qui les empêche de s’effondrer sur eux-mêmes sous l’effet de leur propre gravitation.

Cette nébuleuse, située à 1600 années-lumière, a été découverte en 1888 par Williamina Flemming sur une plaque photographique prise William Henri Pickering à l’observatoire du Harvard College dans l’état du Massachussets aux Etats Unis. Cette femme astronome faisait partie des « calculatrices de Harvard » que Pickering engageait pour traiter mathématiquement d’importantes quantités d’informations astronomiques [1].

Nous savons aujourd’hui que ces objets sont le siège d’importants évènements dans la formation des étoiles.

La nébuleuse en émission IC 434 :

En arrière plan de la Tête de Cheval, on trouve la nébuleuse en émission IC 434, de couleur rouge, d’étendue égale à 2 fois le diamètre de la pleine Lune. Les nébuleuses en émission sont des nuages de gaz ionisé dans le milieu interstellaire qui absorbent la lumière d’une étoile chaude proche – ici, Sigma Orionis A à 1150 a-l, de magnitude 4,3, de type spectral O, rayonnant fortement dans l’ultraviolet extrême et ionisant ainsi le gaz alentour – et la réémettent sous forme de couleurs variées à des énergies plus basses.

La couleur des nébuleuses en émission dépend de leur composition chimique et de l’intensité de leur ionisation. Ici, la couleur rouge de la nébuleuse IC 434 est celle de la raie de l’hydrogène alpha (ionisé une fois, noté HII) à 656,3 nanomètres de longueur d’onde, en raison de la forte présence de ce gaz dans le milieu interstellaire et de son potentiel d’ionisation relativement bas. Si l’ionisation est plus intense, d’autres éléments peuvent être ionisés et les nébuleuses peuvent émettre dans d’autres nuances de rouge (comme le soufre II à 671,9 et 673,0 nm), aussi dans le vert (oxygène III à 495,9 et 500,7 nm) ou bien dans le bleu (hydrogène bêta à 486,1 nm).

Les plus connues des régions HII sont :

– la nébuleuse d’Orion, dans notre Voie Lactée,

– la nébuleuse de la Tarentule, dans le Grand Nuage de Magellan,

– NGC 604, dans la galaxie du Triangle.

La nébuleuse en émission de la Flamme ou NGC 2024 :

La nébuleuse de la Flamme ou NGC 2024 est une nébuleuse en émission découverte en 1786 par l’astronome William Herschel. Située à 1350 années-lumière de nous, elle couvre une étendue de 12 années-lumière.

C’est Alnitak {en arabe : ceinture) ou Zeta Orionis, l’étoile brillante la plus à l’est du baudrier d’Orion à 800 a-l, de type spectral O, avec une magnitude apparente de 1,85, qui active la nébuleuse. L’intense rayonnement ultraviolet de cette super géante bleue ionise les atomes d’hydrogène de la nébuleuse qui émettent une lueur rouge à 656,3 nm de longueur d’onde lorsqu’ils capturent un électron libre (émission Halpha).

Le ruban sombre que l’on voit en travers de la nébuleuse en lumière visible provient des nuages de gaz et surtout de poussières opaques qui, placés devant la nébuleuse, en absorbent le rayonnement.

Les observations en rayons X réalisées à l’aide de l’observatoire spatial Chandra ont montré la présence de près de 300 jeunes étoiles au centre de la nébuleuse sur une population totale estimée à 800 étoiles. Les étoiles centrales sont âgées de 200 000 ans, alors que celles en périphérie datent de 1,2 million d’années. La nébuleuse de la Flamme s’est donc formée très récemment !

Comparaison avec une image en couleur de ces trois nébuleuses :

Il est intéressant de constater que la prise de vue en noir et blanc avec un filtre rouge qui ne laisse passer qu’une étroite bande spectrale étroite centrée sur la raie Halpha de l’hydrogène, réduit considérablement l’intensité du rayonnement visible émis par toutes les étoiles, en particulier par Alnitak et Sigma Orionis. De ce fait, la structure des trois nébuleuses est correctement traduite sur toute la surface de l’image.

On pourra faire la comparaison avec la même photo, prise en lumière visible, et publiée en février 2010 par Christophe Mercier et Jean Pierre Debet.

Webographie :

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_T%C3%AAte_de_Cheval

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_obscure

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_HII

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigma_Orionis

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Flamme

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zeta_Orionis

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_Computers

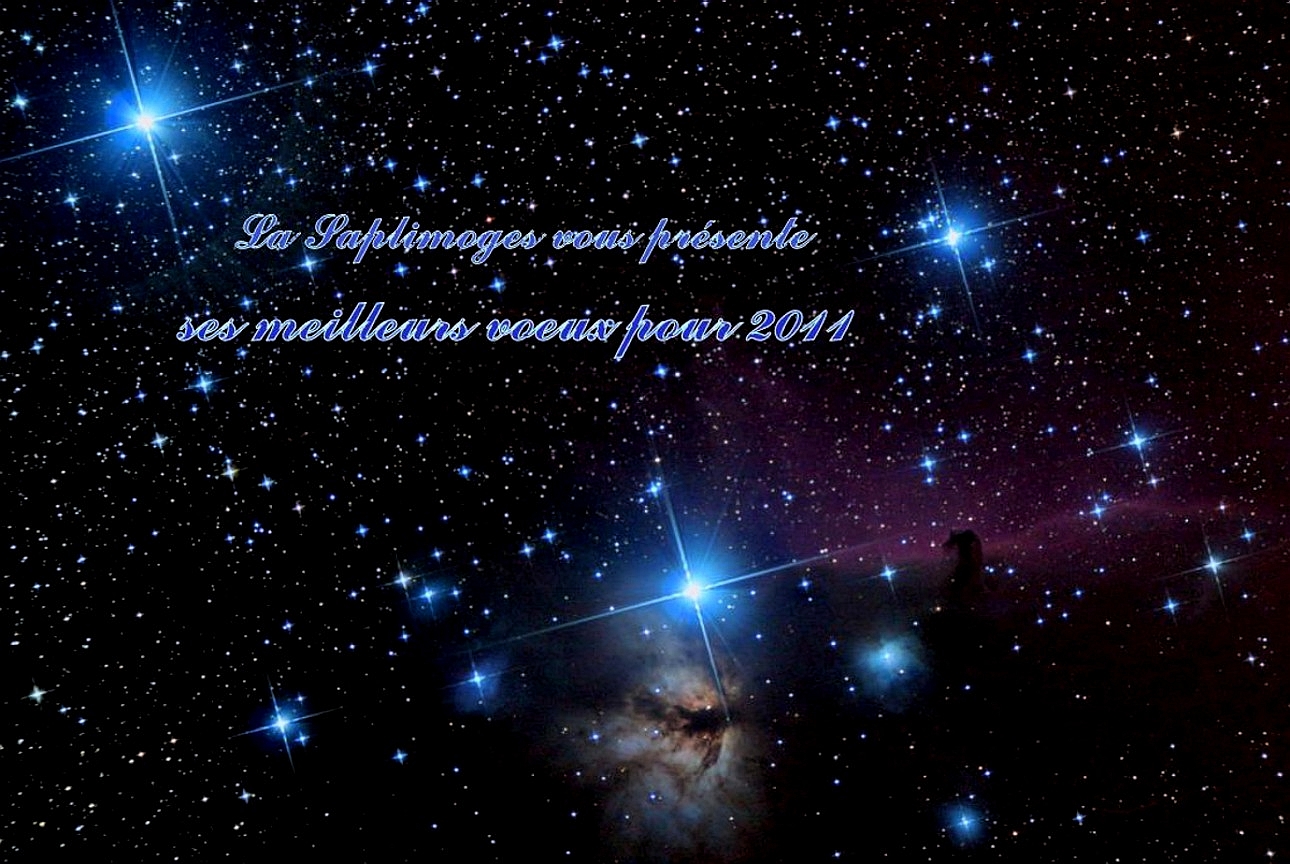

Avec cette image la Nébuleuse de la Tête de Cheval prise par Jean Pierre Debet, toute l’équipe d’animation de la Saplimoges se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2011 : santé, bonheur, joie, réussite bien sûr, mais aussi une activité astronomique enrichissante et variée, favorisée par de bonnes conditions de météo …

Avec cette image la Nébuleuse de la Tête de Cheval prise par Jean Pierre Debet, toute l’équipe d’animation de la Saplimoges se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2011 : santé, bonheur, joie, réussite bien sûr, mais aussi une activité astronomique enrichissante et variée, favorisée par de bonnes conditions de météo … Cette image a été photographiée avec un APN numérique Canon EOS 40D, modifié Baader (pour mieux enregistrer la couleur rouge), réglé à la sensibilité de 800 ISO et équipé d’un téléobjectif de focale 625 mm (500 mm + bague active) ouvert à F/5,6. Elle résulte du cumul sous IRIS de 48 enregistrements de 3 minutes chacun, conduisant à un temps de pose global de 2 heures 24 minutes. La finition a été conduite avec Photoshop en suivant les conseils donnés dans la leçon N° 6 de Nicolas OUTTERS parue dans Astronomie Magazine.

Cette image a été photographiée avec un APN numérique Canon EOS 40D, modifié Baader (pour mieux enregistrer la couleur rouge), réglé à la sensibilité de 800 ISO et équipé d’un téléobjectif de focale 625 mm (500 mm + bague active) ouvert à F/5,6. Elle résulte du cumul sous IRIS de 48 enregistrements de 3 minutes chacun, conduisant à un temps de pose global de 2 heures 24 minutes. La finition a été conduite avec Photoshop en suivant les conseils donnés dans la leçon N° 6 de Nicolas OUTTERS parue dans Astronomie Magazine.