L’image du mois de novembre 2024 : l’anti-queue de la comète C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

Actualité oblige : pour le mois de novembre 2024, nous allons revenir vers la comète C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS qui a été visible durant une bonne partie du mois d’octobre. La plupart des astronomes amateurs de notre association ont eu le plaisir de l’observer à plusieurs reprises aux jumelles, et pour certains de la photographier avec divers instruments.

Dans cet article, nous allons nous intéresser à ses caractéristiques astronomiques générales, et notamment à l’observation de son anti-queue, phénomène assez rare pour une comète.

Qu’est-ce qu’une comète : Tous les astronomes connaissent les comètes…

Rappelons quand même quelques notions de base :

Ce sont des objets stellaires dont le noyau (seule partie existante loin du Soleil), de petites dimensions (de 1 à 40 km pour Hale-Bopp), constitué d’un agglomérat lâche et poreux de neige, de glace d’eau (80%), de roches, de gaz et de poussières, est soumis au champ de gravitation solaire. Leur densité est très faible comparée à celle d’une planète comme la Terre : 480 kg/m3 versus 3 000 kg/m3 pour le manteau terrestre. Les comètes périodiques tournent autour du Soleil, dans un réservoir de comètes, appelé la « ceinture de Kuiper », située bien au-delà de l’orbite de Pluton (30 à 50 ua de la terre). Ce sont des résidus du Système Solaire !

Il suffit d’un petit coup de pouce, une perturbation gravitationnelle par exemple, pour que celles-ci sortent de la ceinture et soient attirés par l’énorme champ de gravitation solaire. Les comètes, qui ont été éjectées de la ceinture, suivent alors une orbite elliptique très allongée (ou parabolique, ou hyperbolique) dont l’un des foyers est constitué par le Soleil. Au cours de leur révolution, les comètes passent donc très près du Soleil, pour s’en éloigner ensuite beaucoup la plupart du temps. Bien évidemment, il n’y a aucune raison pour que leur plan orbital soit confondu avec le plan de l’écliptique terrestre. Ce qui fait qu’au cours de leur trajectoire autour du Soleil, les comètes traverseront donc deux fois le plan de l’écliptique : une première fois en s’approchant du Soleil, elles seront alors visibles le matin, et une seconde fois en s’en éloignant, elles seront visibles le soir.

La comète, son noyau, sa chevelure :

Tant qu’elle est loin du Soleil, la comète n’est pas lumineuse et n’a pas de queue. Son noyau est constitué de glace d’eau, de roche, de poussière et de gaz gelés. Son albédo est très très faible, entre 2 et 7% (à cause d’une croûte noire de poussière et de roche qui enveloppe la majorité de la glace), ce qui en fait un des objets les plus sombres du Système Solaire. Elle est donc invisible.

Lorsqu’elles sont réchauffées par le Soleil, les glaces se subliment (les solides se transforment en gaz), et les gaz issus de la sublimation produisent une atmosphère très ténue entourant le noyau : la chevelure (ou la coma).

La comète : ses queues de plasma et de poussière :

Quand la comète contourne le Soleil, la force exercée sur la chevelure par :

– la pression de radiation du Soleil = pression mécanique exercée sur des objets stellaires quelconques (ici : le gaz de la chevelure) par l’échange de quantité de mouvement entre le champ électromagnétique du rayonnement solaire et les objets stellaires,

– et les vents solaires = flux de particules constitué essentiellement d’ions et d’électrons (particules chargées électriquement) qui sont éjectés de la haute atmosphère du Soleil,

provoque la formation de deux queues distinctes, qui pointent à l’opposé du Soleil. Si la comète est suffisamment active en passant près du Soleil, elle présente généralement deux queues, de longueurs considérables (10 à 100 millions de kilomètres) qui deviennent visibles depuis la Terre.

Photo « classique » d’une comète avec son noyau, sa chevelure et sa très longue queue de poussière opposée à la direction du soleil. Comme c’est une photo du soir, la comète a déjà contourné le Soleil, sa queue de plasma devrait être à droite de la queue de poussière, mais ici, il faut les yeux de la foi pour la distinguer. Bien noter que la comète s’éloigne du Soleil, et que par conséquent, sa direction de propagation est dirigée vers le haut ! Contrairement aux apparences, sa queue la précède !

Photo « classique » d’une comète avec son noyau, sa chevelure et sa très longue queue de poussière opposée à la direction du soleil. Comme c’est une photo du soir, la comète a déjà contourné le Soleil, sa queue de plasma devrait être à droite de la queue de poussière, mais ici, il faut les yeux de la foi pour la distinguer. Bien noter que la comète s’éloigne du Soleil, et que par conséquent, sa direction de propagation est dirigée vers le haut ! Contrairement aux apparences, sa queue la précède !

@ Crédit photo : Michaël Belleville, 13 octobre 2024, 21H26, Canon 2000D, f = 35 mm, F/2.8, ISO = 1000, 6 secondes.

On distingue :

– la queue de plasma ou queue ionique (plasma = phase de la matière constituée de particules chargées, d’ions et d’électrons), de couleur bleue et rectiligne, composée de particules ionisées issues du noyau et repoussées par le vent solaire. La couleur bleue de cette queue est due au monoxyde de carbone ionisé CO+, qui diffuse principalement cette couleur. Elle pointe toujours dans la direction opposée au soleil, car le CO+ est balayé rapidement par le vent solaire. Sa direction évolue donc à mesure que la comète contourne le Soleil. Les particules chargées de CO+ qui la composent se déplacent à grande vitesse, de l’ordre de de 300 à 500 km/s pour la comète Atlas, alors que sa vitesse de propagation au périhélie (là où elle est la plus rapide) n’est que de 67 km/s. Cette différence de vitesse explique l’énorme longueur de sa queue de plasma.

– la queue de poussière, plus large et de couleur blanchâtre, constituée des poussières les plus fines (diamètre inférieur à 100 µm), qui sont facilement repoussées par la pression de radiation solaire compte tenu de leurs faibles masse et densité. La queue de poussière, qui est confinée dans le plan orbital de la comète, est incurvée sous l’influence de la gravitation du Soleil sur ses petits grains de matière. Elle est clairement dissociée de la queue de plasma. La vitesse des poussières dépend de leur taille. Les toutes petites sont très peu attirées par la gravitation du Soleil, la pression de radiation solaire les emporte au loin : leur vitesse est de l’ordre de celle des particules ionisées. Les plus grosses sont soumises à la gravitation solaire : elles restent dans le sillage de la comète : 50 à 100 km/s, en s’incurvant vers le Soleil. Cette queue de poussière a un aspect blanchâtre ou blanc jaunâtre, car les particules de poussière reflètent simplement la lumière incidente du Soleil.

Illustrons notre propos avec ces deux schémas :

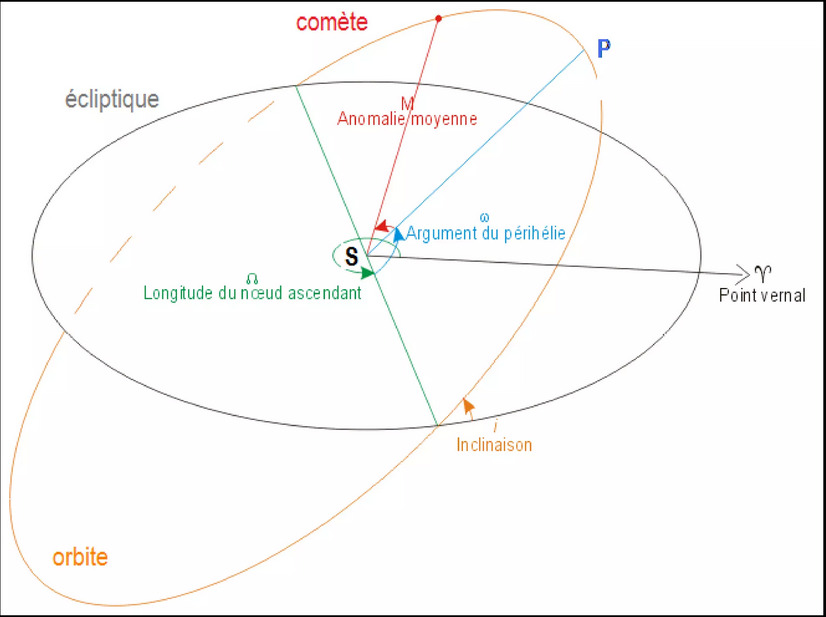

Ce premier schéma montre le plan orbital de la comète, contenant l’orbite de la comète, la comète et le Soleil, incliné par rapport au plan de l’écliptique terrestre, contenant le plan de l’orbite terrestre, la Terre et le Soleil. L’observation de la comète depuis la Terre sera optimale lorsque la comète croisera le plan de l’écliptique. Ce qu’elle fera par deux fois : l’une, lorsque, venant du bas, elle s’approchera du Soleil, l’autre, lorsqu’elle aura contourné le Soleil par le haut et qu’elle s’éloignera du Soleil. Au voisinage de ces deux croisements, les queues de poussière et de plasma seront dans le plan de l’écliptique. Depuis la Terre (qui est aussi dans le plan de l’écliptique), on verra ces deux queues par la tranche. De la même façon que, depuis la Terre, on voit la Voie Lactée par la tranche, parce qu’on est « dedans ».

Ce premier schéma montre le plan orbital de la comète, contenant l’orbite de la comète, la comète et le Soleil, incliné par rapport au plan de l’écliptique terrestre, contenant le plan de l’orbite terrestre, la Terre et le Soleil. L’observation de la comète depuis la Terre sera optimale lorsque la comète croisera le plan de l’écliptique. Ce qu’elle fera par deux fois : l’une, lorsque, venant du bas, elle s’approchera du Soleil, l’autre, lorsqu’elle aura contourné le Soleil par le haut et qu’elle s’éloignera du Soleil. Au voisinage de ces deux croisements, les queues de poussière et de plasma seront dans le plan de l’écliptique. Depuis la Terre (qui est aussi dans le plan de l’écliptique), on verra ces deux queues par la tranche. De la même façon que, depuis la Terre, on voit la Voie Lactée par la tranche, parce qu’on est « dedans ».

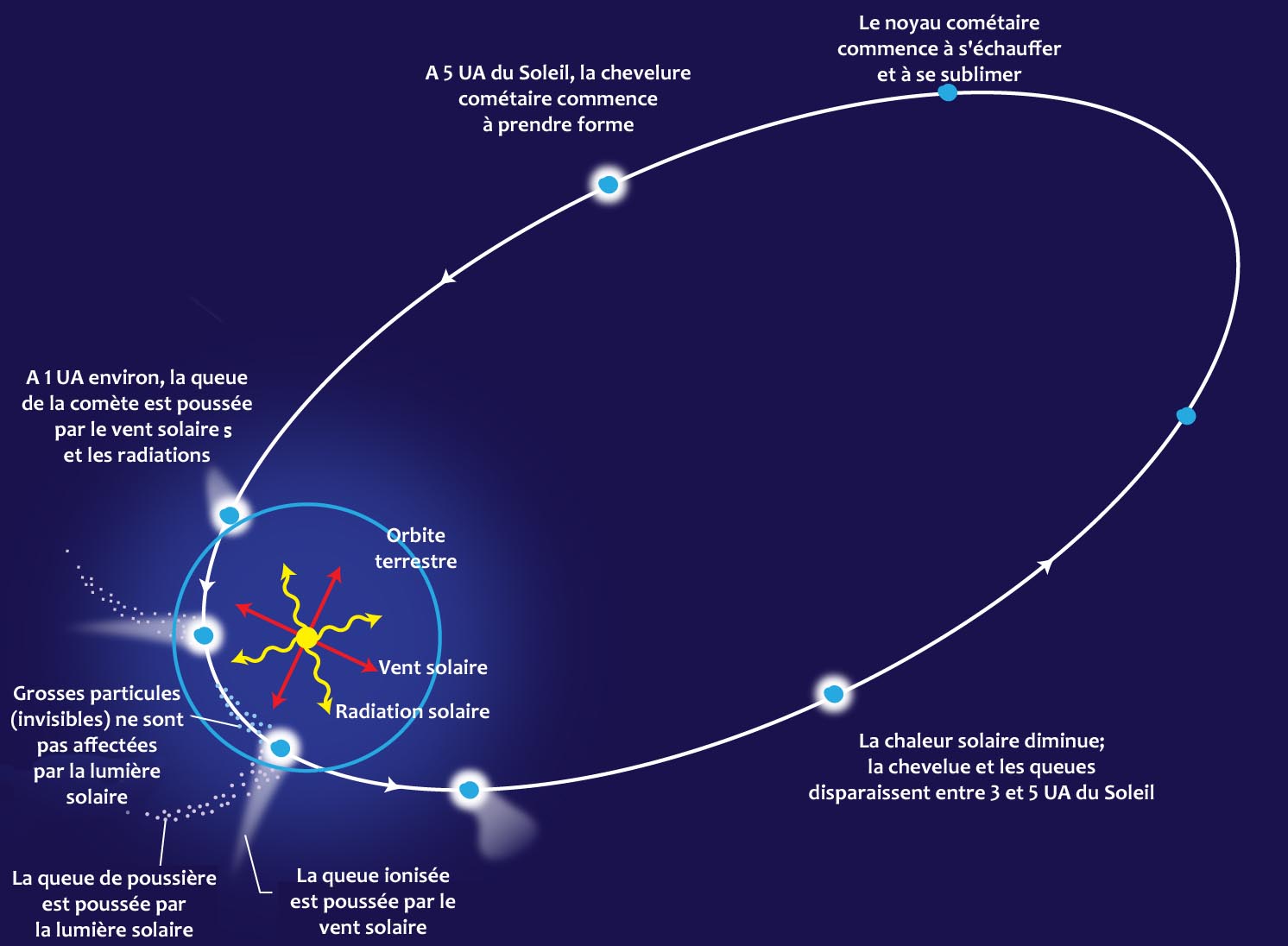

Ce second schéma montre la formation et la direction des queues de poussière et de plasma au cours de la trajectoire de la comète sur son orbite elliptique.

Loin du Soleil, il n’y a que le noyau qui subsiste. Il est invisible par les instruments des amateurs. Sa taille et son albédo sont trop faibles.

A l’approche du Soleil, la chevelure commence à se former, puis les deux queues : de poussière (due à la pression de radiation qui exerce une poussée mécanique) et de plasma (due au vent solaire qui exerce une poussée électrique).

Encore plus près du soleil, la gravitation de celui-ci agit sur les particules fines de la queue de poussière qui s’incurve alors dans la direction du Soleil et se sépare nettement de la queue de plasma qui demeure dans la direction opposée au Soleil. D’où la vision de deux queues distinctes !

Pour être complet, il faut se rappeler que plan de l’écliptique terrestre et le plan orbital de la comète sont inclinés l’un par rapport à l’autre. Autrement dit, le plan orbital de la comète n’est pas dans le plan du schéma, et la trajectoire de la comète traverse par deux fois le plan de l’écliptique.

La comète vue par le télescope « intelligent « Vespéra » II :

Michel Tharaud, possesseur d’un télescope « intelligent » Vespéra II a souhaité connaître les performances de son instrument dans le cadre de la photographie de la comète Atlas. Notons de suite que l’empilement des différentes images va se faire sur les étoiles, et que par conséquent, le noyau de la comète risque d’apparaître déformé, voire allongé. La photo ci-dessous, prise avec une focale de 250 mm, a été recadrée pour obtenir une vue agrandie de la comète et de sa queue.

Comète Atlas recadrée, photographiée par Michel Tharaud le 23 octobre 2024 avec le télescope intelligent « Vespéra II » de 250 mm de focale. Temps de pose : 30 images de 10 secondes = 5 minutes.

Comme prévu, les étoiles sont fixes. Et le noyau n’est pas conforme à la réalité. Ils est dédoublé du fait qu’il s’est déplacé par rapport aux étoiles durant le temps d’acquisition. Une série de poses plus courtes, et un traitement adéquat post-prise de vue devrait pouvoir résoudre cet artéfact.

Ce qu’il est intéressant de constater, c’est un bon enregistrement de la chevelure, et de la queue de poussière, sur une grande longueur, identique à celle des images obtenues avec des instruments classiques et publiées sur Internet.

Sur la photo, la queue de plasma n’est pas visible, mais ceci ne doit pas être assigné à une quelconque défaillance du Vespéra II. En effet, une recherche quasi-exhaustive sur Internet montre que seulement quelques rares photos de la comète Atlas avec sa queue de plasma ont été publiées !

Même de grands photographes professionnels comme Guillaume Cannat ou Petr Horalek n’ont pas réussi à la photographier ! Cependant, ils ont réussi de superbes photos de la queue de poussière qui valent le détour !

Nicolas Biver, responsable de la Commission des Comètes de la Société Astronomique de France, assure que la comète n’est pas passée suffisamment proche du Soleil pour que la queue de plasma soit correctement distinguable. Cependant, voir la photo finale de cet article !

Voir aussi une belle photo de la comète Atlas obtenue avec le télescope « intelligent » ZWO Seestar 50.

En conclusion, on peut dire que : moyennant quelques contraintes : date de prise de vue bien choisie, pose de séries plus courtes, et empilement post-enregistrement, ce récent instrument doit être apte à saisir d’intéressantes images de comètes. A vérifier lors du passage de la prochaine….

La comète et son anti-queue :

Observons attentivement les deux photos ci-dessous réalisées par deux de nos adhérents.

Comète Atlas, photographiée par Michaël Belleville le 23 octobre 2024 avec une lunette Skywatcher 80ED sur monture Eqm-35n, équipée d’un APN Canon 6D défiltré partiellement et d’un filtre Optolong L-Pro 2. Le temps de pose est 1h05, correspondant à l’empilement de 130 photos de 30 secondes.

Comète Atlas, photographiée par Michaël Belleville le 23 octobre 2024 avec une lunette Skywatcher 80ED sur monture Eqm-35n, équipée d’un APN Canon 6D défiltré partiellement et d’un filtre Optolong L-Pro 2. Le temps de pose est 1h05, correspondant à l’empilement de 130 photos de 30 secondes.

La chevelure et la queue de poussière sont très bien rendues, aussi bien en épaisseur qu’en longueur. Les spécialistes évaluent son étendue à 9 ou 10 degrés. Ce qui permet de la compter comme une comète « respectable », mais non comme la « comète du siècle ». La comète C/2020 F3 Neowise était plus lumineuse et sa queue était plus longue !

Comète Atlas, photographiée par Pierre Drumel le 20 octobre 2024, avec un APN Sony Alpha 7, muni d’un objectif Samyang : F= 50 mm, F/1.4, 2000 ISO,

Comète Atlas, photographiée par Pierre Drumel le 20 octobre 2024, avec un APN Sony Alpha 7, muni d’un objectif Samyang : F= 50 mm, F/1.4, 2000 ISO,

Là aussi, la queue de la comète apparait fort longue….

Mais scrutons maintenant le côté opposé à la queue. On a la surprise de distinguer une « trace » blanchâtre « sortant » de la tête de la comète. Les astronomes lui donnent le nom d’anti-queue. Celle-ci est plus visible sur le cliché de Pierre que celle sur le cliché de Michaël ! Mais elle existe, plus empâtée ! !

De notre point de vue de Terrien, cette anti-queue semble dirigée vers le Soleil, donc vers le bas sur la photo, dans la direction opposée aux deux autres queues.

Quelle est donc son origine ?

Il faut se souvenir que le noyau de la comète tourne sur lui-même. Comme pour un tourniquet, les débris et les poussières sont éjectés tout autour du noyau, formant la chevelure visible depuis la Terre. Au-delà de la chevelure, les débris et les poussières se groupent pour former un disque contenu dans le plan orbital de la comète (comme les anneaux autour des planètes).

La majeure partie de ces poussières, les plus fines, sont entraînées par les forces mécaniques de la pression de radiation et par les forces électriques du vent solaire. Elles vont constituer les deux queues de la comète, tandis que les plus grosses vont rester dans le plan orbital, cantonnées dans un disque autour de la chevelure.

Ce disque sera particulièrement bien visible depuis la Terre, lorsque celle-ci passera à travers le plan orbital de la comète. On le verra alors par la tranche. La partie du disque de poussière qui se trouve « devant » la chevelure aura alors l’aspect d’un « pic » blanchâtre qu’on nomme « anti-queue ». Pour la comète Atlas, la traversée du plan orbital de la comète par la Terre se situe le 14 octobre. C’est donc durant les soirées entourant celles du 14 octobre qu’on aura le maximum de chances d’apercevoir cette 3ème queue ! Nos reporters ont quand même réussi à la photographier les 16 et 30 octobre.

Une fois n’est pas coutume sur l’origine des photos publiées :

Voici un très beau cliché de José J. Chambo issu de cometografia.es : anti-queue très fine et bien contrastée de 3°, 16 octobre, Canon 6D, Samyang 135 mm, F/2, 400 ISO, 20 min (70 X17 sec.), Valence.

Et dessous, une autre image superbe, de Miguel Claro, issue de epoctimes.fr, un chasseur de comètes, où les trois queues sont parfaitement visibles. La queue de plasma est celle qui est la plus à droite. Le Soleil se situe vers le bas, en dehors de la photo. La comète s’éloigne du Soleil, vers le haut, précédée de ses queues de poussière et de plasma, à l’opposé du Soleil.

Et enfin, pour terminer, une particularité très intéressante vue sur le cliché ci-dessous, issu de Facebook, réalisé le 29 octobre 2024 (F = 730 mm, temps de pose : 80 X 40 sec = 52 minutes) par Bernard Murch, un astronome passionné de la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec qui dévoile un gros plan de la tête de la comète. Sur la pointe de la coma, en direction du Soleil (vers le bas), on distingue une boule vert turquoise qui n’a rien d’un artefact !

Quid de cette boule vert turquoise sur la pointe de la chevelure tournée vers le soleil ?

Deux principales molécules se détachent en abondance des noyaux par sublimation lors du réchauffement de la comète quand elle s’approche suffisamment du soleil : ce sont le carbone diatomique (C2) et le cyanogène (CN). Ces deux molécules émettent un rayonnement lumineux coloré lorsqu’elles sont excitées, ce qui est le cas ici pour la comète Atlas. Le carbone diatomique rayonne une couleur vert turquoise, alors que le cyanogène s’illumine plutôt en bleu.

Donc ici, la couleur vert turquoise révèle la présence de carbone diatomique (C2) dans le noyau. Par ailleurs, le lien entre les deux atomes du carbone diatomique (C2) se brise facilement pour redonner deux atomes libres de carbone qui ne rayonnent pas. Ce n’est donc que sur la pointe du noyau exposée au Soleil que le carbone diatomique est produit en quantité suffisante pour survivre assez longtemps dans son état diatomique et rayonner en vert turquoise. L’analyse spectrale de la coma permettrait de confirmer ce résultat, et de déterminer les autres gaz émis (en moindre quantité) qui rayonnent dans des longueurs d’onde spécifiques connues.

Attention : l’absence de couleur bleue ne signifie pas forcément l’absence de cyanogène dans la coma et dans la queue de plasma. Absence de preuve n’est pas synonyme de preuve de l’absence !

Webographie :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_com%C3%A9taire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A8te

https://destination-orbite.net/astronomie/cometes-asteroides/images/full_hr/trajectoire_comete.jpg

fbclid=IwY2xjawGdeoZleHRuA2FlbQIxMAABHUg_SRLWYRlnmUfT-5u3GpD1pATHGvrdfx69yU_Gax4zxIFV8g8hG1FgUg_aem_syqoOyTzwmbh

https://www.google.com/search?q=orbite+d%27une+com%C3%A8te+wikipedia&sca_esv=14a1435c53c98b02&udm=2&biw=1344&bih=633&ei=BtYwZ9-hCpGakdUPoOXHgQE&ved=0ahUKEwjfvP7tjtKJAxURTaQEHaDyMRAQ4dUDCBA&uact=5&oq=orbite+d%27une+com%C3%A8te+wikipedia&gs_lp=EgNpbWciHm9yYml0ZSBkJ3VuZSBjb23DqHRlIHdpa2lwZWRpYUj5PlChG1jvOnACeACQAQCYAYUBoAGBBqoBAzkuMbgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAIgGAZIHAKAHwgM&sclient=img#vhid=9wlztRsvxOdadM&vssid=mosaic

https://fr.slideshare.net/slideshow/vitesse-comte-ison-au-prihlie/22567203

https://www.numerama.com/sciences/1826924-pourquoi-la-comete-tsuchinshan-atlas-visible-a-loeil-nu-en-france-a-3-queues.html

https://x.com/EricLagadec/status/1846199571673694305?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1846199571673694305%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=

https://x.com/EricLagadec/status/1846199527239291022?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1846199527239291022%7Ctwgr%5E1d50f9fd2e02634b58b84cda8b98d5061ae34102%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.numerama.com%2Fsciences%2F1826924-pourquoi-la-comete-tsuchinshan-atlas-visible-a-loeil-nu-en-france-a-3-queues.html

https://new.societechimiquedefrance.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020-455-valeur-hd-p8.pdf?

Cette façon de faire donne la direction de la comète (et accessoirement sa vitesse puisque son déplacement a été enregistré en 27 minutes et quelques secondes). Quand on reporte cette image sur une carte du ciel, on constate que la comète Hartley se dirige vers la constellation du Cocher en passant à proximité de l’étoile η Persée (ou HIP 13268).

Cette façon de faire donne la direction de la comète (et accessoirement sa vitesse puisque son déplacement a été enregistré en 27 minutes et quelques secondes). Quand on reporte cette image sur une carte du ciel, on constate que la comète Hartley se dirige vers la constellation du Cocher en passant à proximité de l’étoile η Persée (ou HIP 13268).