L’image du mois d’octobre 2024 : test du télescope « intelligent » Vespera II

Si quelques irréductibles adhérents restent fidèles aux instruments d’observation avec vision en aval de l’oculaire, bon nombre se laissent attirer par les performances et la facilité d’emploi des télescopes « intelligents ». Après avoir testé le Seestar S50 de chez ZWO en avril 2024, nous vous présentons pour le mois d’octobre 2024, le télescope « Vespera II » conçu et fabriqué par la société française Vaonis.

Comme le Seestar S50, le Vespera II est un réfracteur apochromatique d’ouverture 50 mm et de distance focale 250 mm. Le Seestar possède un réflecteur triplet avec un élément de verre à très faible dispersion. Le Vaonis Vespera II est équipé d’un quadruplet apochromatique avec un élément en verre à faible dispersion FPL-52 de haute qualité. Les deux instruments sont conçus pour fournir des images excellentes et colorées du ciel nocturne.

La première grande différence entre les deux télescopes se situe au niveau du capteur de la caméra. Seestar S50 est doté d’un capteur Sony IMX462 de 2 mégapixels (1080-1920), tandis que le Vaonis Vespera dispose d’un capteur Sony IMX585 de 8,83 mégapixels (3840 x 2160) plus grand, plus récent et plus performant. La taille des pixels est identique : 2,9 micromètres.

La seconde différence notable réside dans la capture de mosaïque en temps réel. La société Vaonis est la première à équiper son télescope d’un mode mosaïque intégré entièrement automatique. Son champ de vision peut être augmenté jusqu’à quasiment deux fois en hauteur et en largeur pour atteindre 4.3° x 2.4° ! Comme nous le verrons plus loin, la Galaxie d’Andromède est entièrement capturée en ajustant le cadrage et l’orientation avec les doigts sur l’écran. Vespera II compose alors automatiquement l’image sans aucune intervention supplémentaire. Le processus d’empilement se fait en temps réel, avec l’emploi du procédé « dithering » qui améliore considérablement la qualité des images en annulant les pixels chauds et en corrigeant les motifs de bruit.

Les deux télescopes sont pilotés par WiFi avec un smartphone via l’application APP de AWO pour le Seestar S50, et l’application APP de Singularité pour le Vespera II. L’observation peut se faire sur l’écran du smartphone ou mieux, sur celui, plus grand, d’une tablette.

Après cette brève comparaison entre ces deux télescopes déjà bien répandus chez les amateurs astrophotographes, examinons quelques images du ciel nocturne obtenues avec le Vespera II. Pour être complet, il faudrait aussi tester ce télescope sur le Soleil, la Lune, et les planètes. Ce sera pour une prochaine fois, mais on peut remarquer de suite que la distance focale courte de 250 mm n’est pas la mieux adaptée à ce genre d’observation !

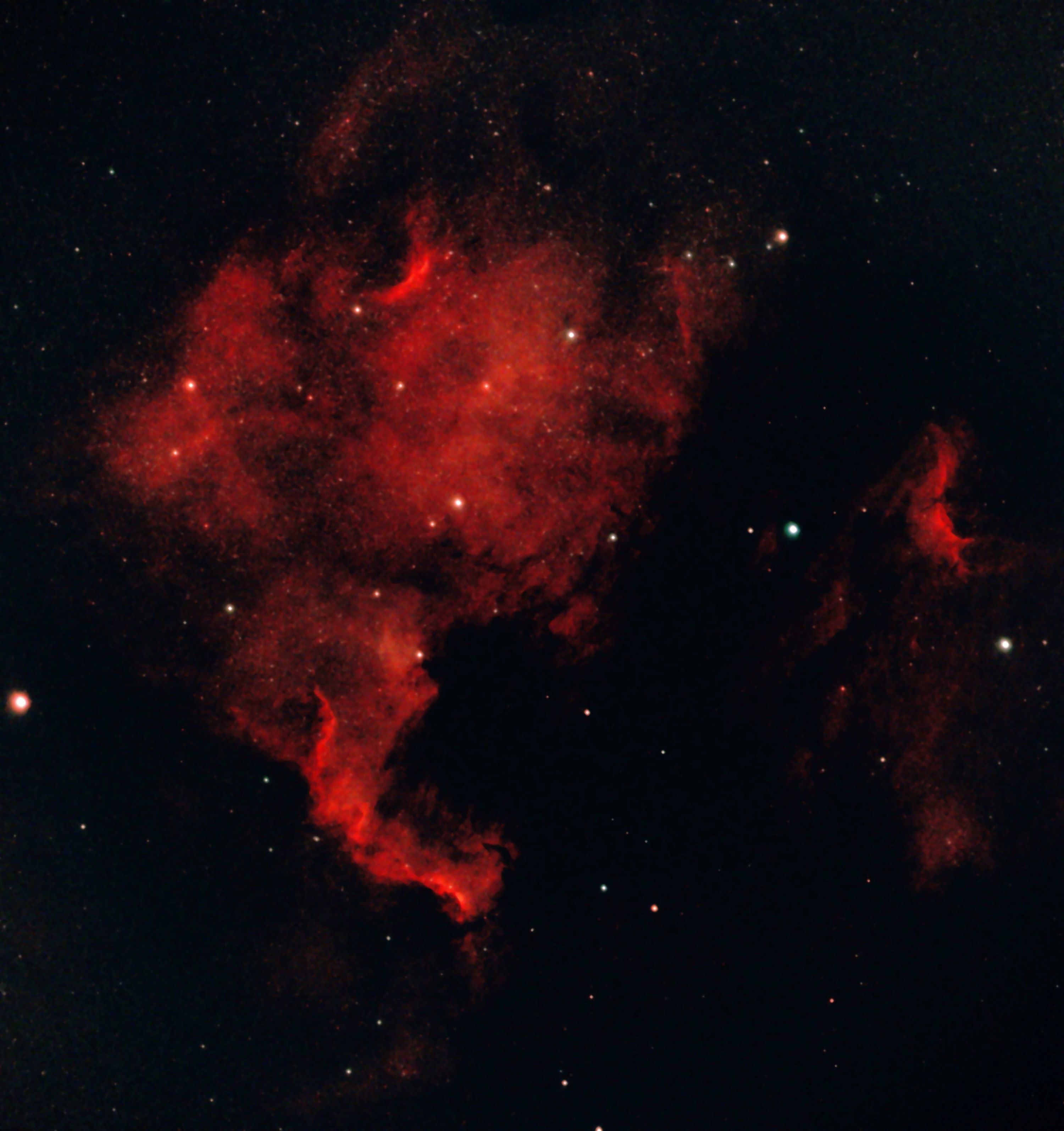

La première image captée est la nébuleuse NGC 7000 ou North America. Cette nébuleuse plaît à son auteur Michel Tharaud, et pourra être comparée à celle déjà obtenue en vision assistée par Pierre Drummel avec une lunette autoguidée Skywatcher Esprit 120 ED, munie d’un réducteur de focale X0.7, donnant une focale résultante de 588 mm, et un boitier d’acquisition ASIAIR Plus en mode “live”, qui permet l’empilement en temps réel des photos après recentrage automatique, publiée en décembre 2023.

Cette première image a été obtenue en 40 minutes d’enregistrement par l’empilement automatique de 240 poses de 10 secondes. Une petite retouche dans le logiciel DPP de Canon est venu augmenter légèrement l’éclat de la nébuleuse. Le résultat est vraiment bluffant pour un temps de pose aussi court ! Les contours de l’Amérique du Nord apparaissent nettement.

Cette première image a été obtenue en 40 minutes d’enregistrement par l’empilement automatique de 240 poses de 10 secondes. Une petite retouche dans le logiciel DPP de Canon est venu augmenter légèrement l’éclat de la nébuleuse. Le résultat est vraiment bluffant pour un temps de pose aussi court ! Les contours de l’Amérique du Nord apparaissent nettement.

Ci-dessous, un filtre anti-poussière Photoshop a été appliqué pour diminuer le nombre d’étoiles visibles. L’auteur de l’image préfère… On obtient une image flatteuse, avec de belles nuances, mais d’une teinte rouge assez uniforme, alors que d’autres traitements manuels, sans doute plus sophistiqués que celui contenu dans le Vespera II, font apparaître une plus grande richesse de couleurs, voir cette publication par exemple.

La deuxième image présentée est celle d’un amas globulaire, le plus célèbre de l’hémisphère nord : le grand Amas d’Hercule ou M13, dans la constellation éponyme. Elle a été obtenue avec un empilement de 30 poses de 10 secondes, correspondant à un temps de pose global de 5 minutes. Une retouche cosmétique a été apportée via le logiciel DPP Canon. Les étoiles du cœur de l’amas sont un peu empâtées, alors que celles de la périphérie sont bien définies, certaines présentant une légère teinte ocre comparable à celle d’autres enregistrements plus posés, comme celui de cette publication.

Là encore, on obtient, en 5 minutes, une image flatteuse, bien contrastée, peu bruitée, fidèle aux représentations qu’on peut admirer dans les médias actuels. C’est évidemment une technique très commode et très appréciée des visiteurs lors d’une observation publique qui voient l’image s’améliorer progressivement sous leurs yeux en temps réel !

La troisième image retenue est aussi une grande classique, à savoir la Galaxie D’Andromède ou M31. Cette fois, compte-tenu du grand champ à capter, c’est une mosaïque en temps réel que Michel a commandé à son Vespera II. Elle a été obtenue par l’accumulation de 240 poses de 10 secondes, soit un temps de pose global de 40 minutes. Retouchée facilement, elle aussi, avec le logiciel Canon DPP pour rehausser le contraste et éliminer une légère dominante sépia. Là aussi, le résultat est étonnant après un temps de pose aussi court : étoiles bien définies, bras spiraux nettement dessinés, fond de ciel uniformément noir, cœur à la limite de la surexposition, traces d’assemblage invisibles. Le public est à nouveau conquis !

La troisième image retenue est aussi une grande classique, à savoir la Galaxie D’Andromède ou M31. Cette fois, compte-tenu du grand champ à capter, c’est une mosaïque en temps réel que Michel a commandé à son Vespera II. Elle a été obtenue par l’accumulation de 240 poses de 10 secondes, soit un temps de pose global de 40 minutes. Retouchée facilement, elle aussi, avec le logiciel Canon DPP pour rehausser le contraste et éliminer une légère dominante sépia. Là aussi, le résultat est étonnant après un temps de pose aussi court : étoiles bien définies, bras spiraux nettement dessinés, fond de ciel uniformément noir, cœur à la limite de la surexposition, traces d’assemblage invisibles. Le public est à nouveau conquis !

Conclusion :

Il apparaît évident que ce type de réfracteurs « intelligents, comme le Vespera II, est appelé à connaître un engouement certain. Grâce à sa facilité de mise en œuvre et à la qualité des images obtenues en temps réel, même en grand champ, le Vespera II devrait séduire bon nombre d’associations qui pratiquent des observations grand public. Cet instrument vient en complément des lunettes et télescopes classiques fournissant des images, souvent Noir et Blanc, qu’on observe derrière l’oculaire.

A mon avis, il est fort probable que l’amateur exigeant continuera à préférer les observations en aval de l’oculaire ainsi que les photos prises dans cette configuration. Grâce à des temps de pose infiniment plus longs, à un choix de focales plus grand, aux infinies possibilités des logiciels de traitement, les photos d’amateurs passionnés auront toujours un attrait, à la fois esthétique et scientifique, que les instruments intelligents ne peuvent fournir actuellement….

Mais attendons quelques années : les constructeurs ne devraient pas en rester là. On devrait voir apparaître des instruments avec des focales plus longues, des logiciels de traitement encore plus performants, et des procédés plus pratiques d’extraction des images originelles en vue d’un traitement informatique postérieur plus sophistiqué.

Wait and see !