L’image du mois de septembre 2015 : La Voie Lactée

Restons dans l’actualité céleste pour ce mois de septembre avec une photographie de l’emblématique Triangle d’Eté traversé par la Voie Lactée. Cette image a été enregistrée en Limousin le 23 septembre 2013 à 21H44 par Michel Tharaud avec un APN Canon EOS 20D muni d’un objectif zoom 18-125 mm, réglé à la position grand angulaire de 18 mm, ouvert à F/3.5 sous une sensibilité de 400 ISO. Le temps de pose de 200 secondes a nécessité l’emploi d’une monture pour assurer le suivi.

Nous la présentons en deux versions qui diffèrent par les traitements numériques appliqués à la photographie originale enregistrée au format « RAW » :

Nous la présentons en deux versions qui diffèrent par les traitements numériques appliqués à la photographie originale enregistrée au format « RAW » :

– l’une, avec un traitement doux (réalisé par Denis Lefranc), qui révèle les nuances et les couleurs de notre galaxie,

– l’autre, traitée lors d’un de nos ateliers astrophoto avec un contraste plus grand qui permet une meilleure reconnaissance des constellations (voir image annotée plus loin).

Observation de la Voie Lactée :

Visible depuis la Terre sous la forme d’une bande blanchâtre traversant la voûte céleste, le phénomène visuel de la Voie lactée provient en majeure partie des étoiles et du gaz qui la composent. Selon les derniers relevés du télescope spatial Kepler, elle contient entre 200 et 400 milliards d’étoiles (234 milliards selon une récente estimation). Notre Soleil est l’une d’elles, tout à fait banale. Le nombre d’étoiles visibles à l’œil nu est faible : quelques milliers au plus dans de bonnes conditions d’observations. Par contre, il augmente considérablement avec le diamètre des instruments, lunettes ou télescopes [1].

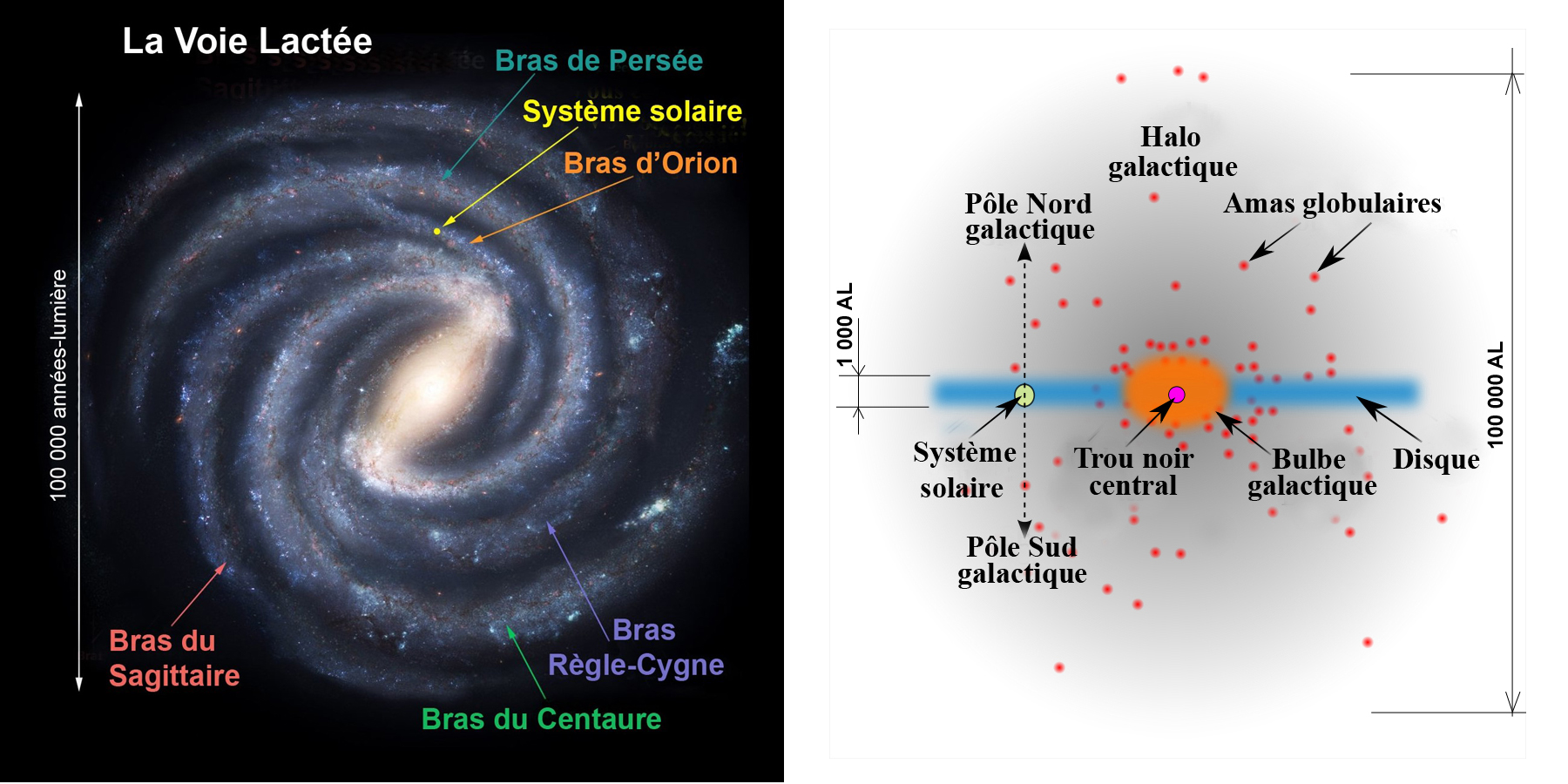

Comme nous sommes en son sein, et plus précisément à sa périphérie, il est difficile de connaître sa forme exacte, mais l’on sait qu’elle est assez semblable à celle de la galaxie d’Andromède, la plus proche de nous à 2,2 millions d’années-lumière. Il s’agit donc d’une galaxie spirale barrée, avec un noyau central, dont on sait maintenant que c’est un trou noir (comme pour tous les noyaux de toutes les galaxies), entouré d’un renflement sphéroïdal appelé « bulbe », lui même entouré d’un « halo » formant une sphère d’environ 1 000 années-lumière de diamètre. Son allure générale est représentée par les deux schémas ci-dessous :

Le premier est une vue d’artiste représentant la Voie Lactée vue de face. D’un diamètre de 100 000 années-lumière, notre galaxie compte 4 bras spiraux bien dessinés : Persée, Sagittaire, Centaure, Règle-Cygne, et un cinquième plus petit : le bras d’Orion sur lequel se trouve notre Soleil. Celui-ci est situé à 25 000 années-lumière du noyau, et donc à 25 000 années-lumière aussi de la périphérie.

Le premier est une vue d’artiste représentant la Voie Lactée vue de face. D’un diamètre de 100 000 années-lumière, notre galaxie compte 4 bras spiraux bien dessinés : Persée, Sagittaire, Centaure, Règle-Cygne, et un cinquième plus petit : le bras d’Orion sur lequel se trouve notre Soleil. Celui-ci est situé à 25 000 années-lumière du noyau, et donc à 25 000 années-lumière aussi de la périphérie.

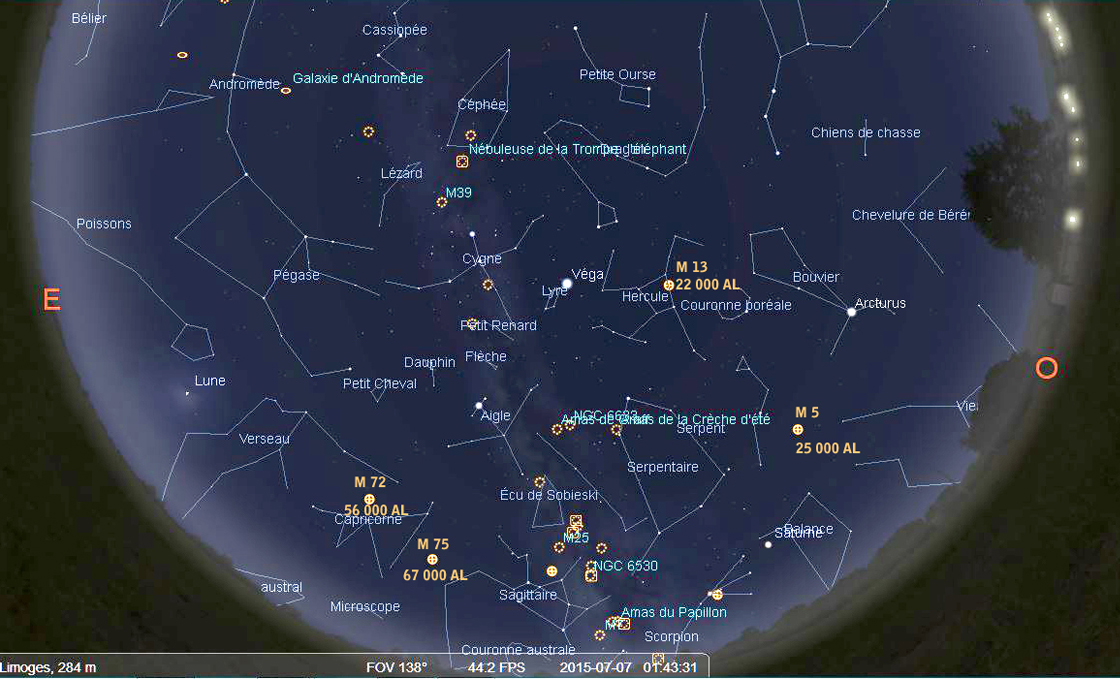

Le second schéma montre la Voie Lactée vue de profil. Elle se présente alors sous la forme d’une sphère de 100 000 années-lumière de diamètre, traversée en son centre par le disque des bras spiraux d’une épaisseur de 1 000 années-lumière, soit le 1/100 de son diamètre. Toutes les étoiles qu’on voit depuis la Terre appartiennent à ce disque, et on peut affirmer qu’elles se trouvent à moins de 25 000 années-lumière de nous. Dans le halo, on compte très peu d’étoiles, isolées et très anciennes, par contre, il contient de nombreux amas globulaires [2]. L’illustration de cette situation est donnée par la carte du ciel ci dessous obtenue avec Stellarium réglé à la date d’enregistrement de la photo.

Cliquer sur l’image pour l’observer en plus grand format.

Cliquer sur l’image pour l’observer en plus grand format.

A cette date, et à la latitude de Limoges, la constellation du Sagittaire se trouve à l’horizon sud. C’est pour nous le point de départ de la Voie Lactée. Le disque des bras spiraux vu par la tranche et de l’intérieur s’élève ensuite dans le ciel en traversant successivement les grandes constellations de l’Aigle et du Cygne qu’on distingue nettement sur la photo de Michel Tharaud annotée ci dessous :

Bien évidemment, la Voie Lactée ne s’arrête pas ici. Elle traverse ensuite les constellations de Céphée, de Cassiopée, (visibles sur l’image Stellarium ci dessus), puis celles du Cocher, de Persée, d’Orion, du Grand Chien (observables en hiver dans nos régions), et enfin celles de l’hémisphère sud : la Poupe, les Voiles, le Centaure et la Règle.

Bien évidemment, la Voie Lactée ne s’arrête pas ici. Elle traverse ensuite les constellations de Céphée, de Cassiopée, (visibles sur l’image Stellarium ci dessus), puis celles du Cocher, de Persée, d’Orion, du Grand Chien (observables en hiver dans nos régions), et enfin celles de l’hémisphère sud : la Poupe, les Voiles, le Centaure et la Règle.

La concentration d’étoiles est maximum dans le disque. Dans le Cygne, on observe à l’œil nu des étoiles situées à plus de 12 000 années-lumière. Par contre, à gauche et à droite du disque, les étoiles qu’on voit sont en moins grand nombre et plus rapprochées, puisqu’on regarde dans l’épaisseur du disque. Encore plus éloignés de part et d’autre du disque, on trouve dans le halo des amas globulaires tels M13, le Grand Amas d’Hercule, à 22 000 AL dans la constellation du même nom, M5 à 25 000 AL dans le Serpent, ou bien M72 à 56 000 AL dans le Verseau ou encore plus loin à 67 000 AL : M75 en périphérie du Sagittaire.

Le disque de la Voie lactée n’est pas aligné avec le plan de l’écliptique, mais incliné à environ 60° par rapport à celui-ci. Les deux s’intersectent au niveau des constellations du Sagittaire et, à l’opposé, des Gémeaux. La portion la plus épaisse de la Voie lactée est située dans le Sagittaire, correspondant au renflement du bulbe, entourant le centre galactique et son trou noir.

En théorie, quand on regarde dans la direction du Sagittaire, on devrait voir l’intense luminosité de la périphérie du trou noir central, des milliers de fois supérieure à celle de notre Soleil. Il n’en est rien, celle-ci nous étant cachée par d’immenses nuages de poussière sombre et opaque qui nous rendent invisible toute la partie du ciel située derrière eux. Dans cette direction, les étoiles et les nombreux autres objets célestes qu’on observe se trouvent à moins de 15 000 années-lumière.

Observation des constellations :

Sur l’image annotée, on trouve sans difficulté les 3 étoiles qui composent le Triangle d’Eté :

– Véga, dans la Lyre, étoile de référence à 25 AL avec sa magnitude visuelle égale à 0.00. Son rayon, mesuré avec grande précision par interférométrie a été estimé à 2,73 fois le rayon solaire. Elle se présente sous la forme d’une sphère aplatie aux pôles. Sa rotation rapide est à l’origine de sa protubérance équatoriale. Le rayon à l’équateur, égal à 2,78 fois le rayon solaire, est 23 % plus grand que le rayon polaire (2,26 rayons solaires) [3].

– Deneb, la queue du Cygne (constellation appelée parfois la Croix du Nord), à 1550 AL (réévaluation de 2007 à partir des données d’Hipparcos) et de magnitude 1.25. C’est une super géante blanche variable dont le rayon vaut 110 fois celui de notre Soleil. Deneb engendre autour d’elle un très fort vent solaire qui lui fait perdre chaque année 0,8 millionième de sa masse. Ce vent correspond à un flux cent mille fois plus puissant que celui de notre Soleil [4]. Sur le 1er tirage, à gauche de Deneb, on distingue sans difficulté la nébuleuse « North America » de couleur rouge. Autre étoile intéressante : Albiréo dans la tête du Cygne : étoile double dont les composantes séparées de 34 secondes d’arc, l’une jaune (le topaze), l’autre bleu (le saphir), apparaissent nettement dans les instruments d’amateur [5]. Le Cygne contient aussi l’étoile très chaude : P Cygni (repérée par un cercle dentelé), dont le spectre lumineux contient des raies d’émission, ainsi que la nébuleuse du Voile (NGC 6960), fraction importante la fameuse nébuleuse des Dentelles du Cygne, deux objets célestes précédemment publiés dans cette rubrique [6-7].

– Altaïr, le corps de l’Aigle, à 17 AL, de magnitude 0.75, 2 fois plus grande que le Soleil. Comme Deneb, sa rotation très rapide (1 tour entre 6 et 10 heures selon les estimations) provoque sa déformation. Altaïr est aplatie aux pôles et renflée à l’équateur.

Récemment, des images de la surface d’Altaïr ont été réalisées depuis l’observatoire du Mont Wilson en Californie grâce aux techniques de l’interférométrie stellaire, mettant en œuvre 4 des 6 télescopes du site. Les images obtenues montrent une étoile de couleur bleutée, fortement oblongue ce qui confirme les observations précédentes sur sa vitesse de rotation [8].

Pour mémoire, c’est sur l’instrument CHARA de ce laboratoire, qu’en avril 2015, François Reynaud et Ludovic Grossard ont testé avec succès pour la 1ère fois au monde, une nouvelle technique de détection des étoiles dans l’infrarouge. Cette méthode consiste à changer la couleur des étoiles pour mieux les détecter, en transformant leur lumière infrarouge en lumière rouge [9].

De gauche à droite, on reconnaît aussi 3 petites constellations

– le Dauphin, avec sa forme très caractéristique. Les deux étoiles les plus brillantes de cette constellation, α et β Delphini, portent des noms traditionnels étranges : Sualocin et Rotanev. Ils ont une origine peu commune : apparaissant pour la première fois sur une catalogue d’étoiles publié par l’observatoire de Palerme en 1814, ils viennent en fait de Nicolas Venator, le nom latinisé écrit à l’envers de l’assistant directeur de cet observatoire [10].

– la Flèche, petite constellation composée de 4 étoiles visibles à l’œil nu, facile à localiser par sa forme quand on a repéré le Dauphin et Altaïr. L’empennage de la Flèche sert de point de départ pour trouver l’amas du Cintre (pointé par une flèche verticale) aussi connu sous le nom de Collinder 399. Facilement observable aux jumelles, il est composé de 10 étoiles de magnitude comprise entre 5 et 7, arrangées selon le forme particulière qui donne son nom. Il s’agit d’un astérisme, c’est-à-dire d’un alignement d’étoiles sans rapport entre elles [11].

– le Petit Renard : petite constellation composée de 2 étoiles (Stellarium) ou de 5 (Wikipedia) dont la plus brillante, Lukida (ou anciennement Anser, l’Oie), une géante rouge forme, avec 8 Vulpeculae, une binaire optique pouvant être séparée avec des jumelles (0,12°). C’est dans cette constellation que fut découvert en 1967 le premier Pulsar [12]. Elle renferme aussi la nébuleuse planétaire de l’Haltère, alias Dummbell ou M27, très prisée des astronomes amateurs…., et de nos adhérents [13-14].

Webographie :

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_lact%C3%A9e

[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Halo_galactique

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9ga

[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Deneb

[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/Beta_Cygni

[6] http://saplimoges.legtux.org/galerie-de-photos/…..novembre-2013&catid=34&Itemid=54

[7] http://saplimoges.legtux.org/galerie-de-photos/…..mars-2010&catid=34&Itemid=54

[8] https://fr.wikipedia.org/wiki/Alta%C3%AFr

[9] http://saplimoges.fr/mission-chara-2015/

[10] https://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphin_%28constellation%29

[11] https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_du_Cintre

[12] https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Renard

[13] http://saplimoges.legtux.org/galerie-de-photos/….decembre-2011&catid=34&Itemid=54

[14] http://saplimoges.legtux.org/galerie-de-photos/….decembre-2012&catid=34&Itemid=54

Rédaction : Michel Vampouille