L’image du mois de novembre : les Dentelles du Cygne en Vision Assistée

Pour le mois de novembre 2023, nous vous présentons quatre photographies des Dentelles du Cygne réalisées selon quatre techniques différentes : une en LRVB classique, deux en bandes spectrales étroites, mais avec des restitutions différentes, et une en Vision Assistée : technique récente où l’image apparaît progressivement sur une tablette au fil des photos unitaires empilées automatiquement via un logiciel ad’hoc.

Pour les astrophotographes, les Dentelles du Cygne constituent une cible d’été idéale : facile à situer, haute dans le ciel, très étendue, très nuancée avec beaucoup de fines draperies colorées.

Les renseignements astronomiques sur ce rémanent de supernova ont déjà été donnés dans deux précédents articles. Nous y renvoyons le lecteur intéressé :

https://saplimoges.fr/limage-du-mois-de-mars-2010-les-dentelles-du-cygne/

https://saplimoges.fr/limage-du-mois-de-janvier-2022-la-petite-dentelle-du-cygne-ngc-6960/

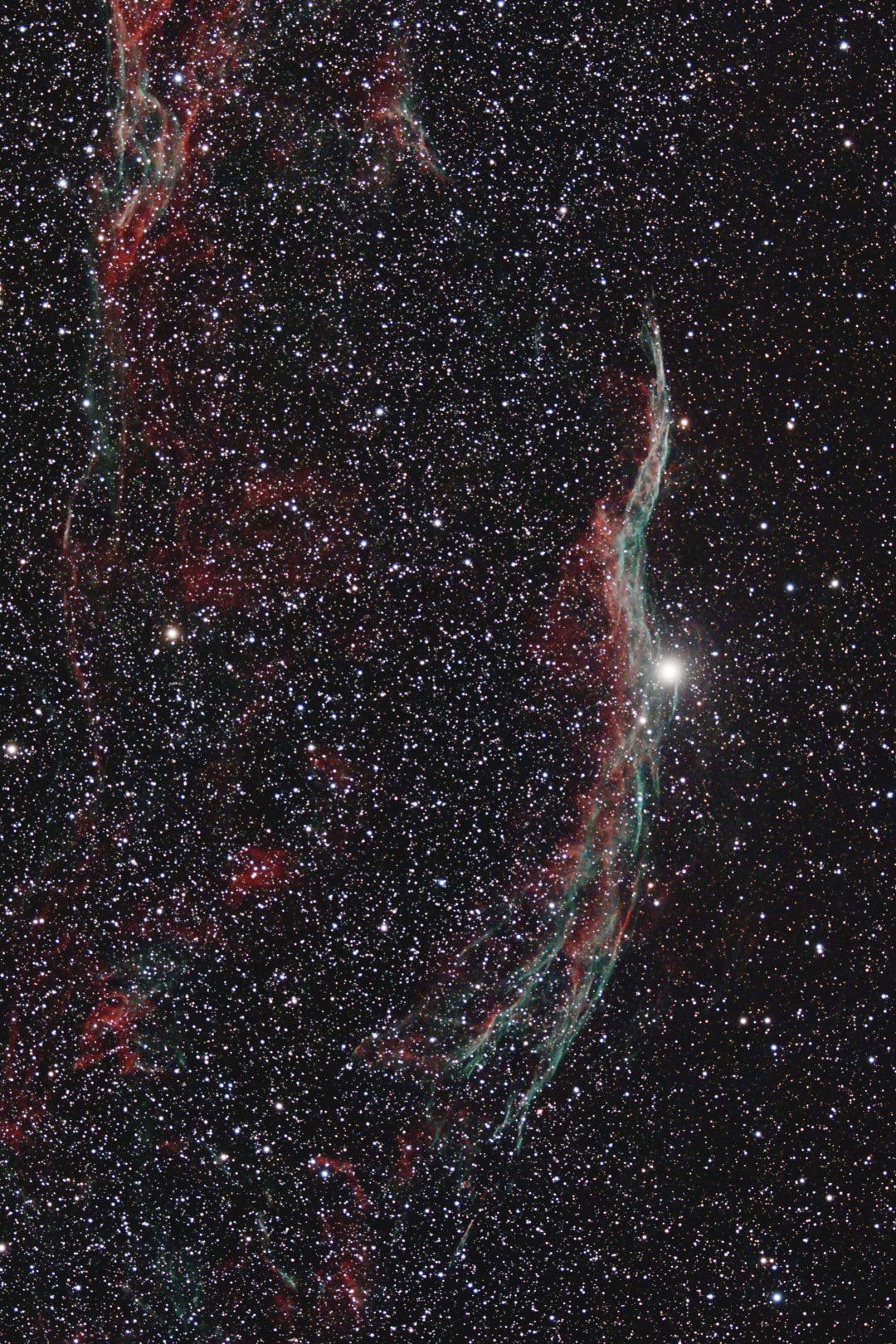

Commençons de suite par la première version, technique de base en LRVB :

La Grande Dentelle du Cygne, NGC 6992 ou la Chauve Souris :

Cette image a été réalisée par Pierre Drumel, le 28 août 2022, avec une lunette autoguidée Skywatcher Esprit 120 ED, munie d’un réducteur de focale X0.7, donnant une focale résultante de 588 mm (F/D = 5) et suivie d’une caméra couleur ZWO ASI 2600 MC refroidie à -10°C. La monture Skywatcher AZ EQ6, est pilotée par un boîtier ZWO ASIAIR Plus en mode « Autorun« , avec un gain de 100 et des poses unitaires de 5 minutes. Traitement : logiciel Pixinsight.

Grande Dentelle NGC 6992 : Technique LRVB, 2H15 de pose, restitution en vraies couleurs.

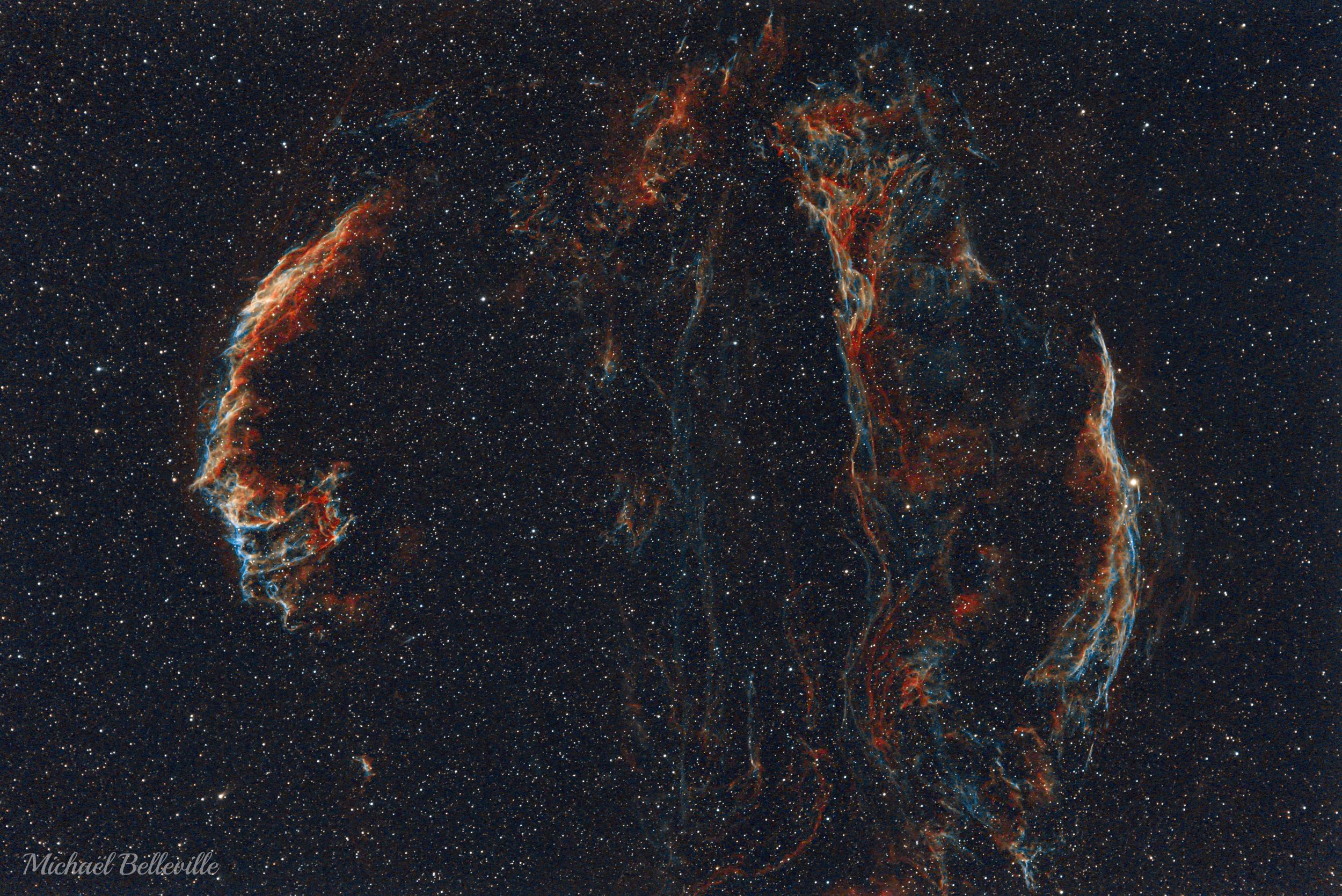

Deuxième version : en 2 bandes spectrales étroites de 3 nm, Hα et OIII, avec restitution en vraies couleurs :

L’image du rémanent de supernova Sh2-103 (catalogue Sharpless) en son entier a été réalisée le 5 août 2023, par Michaël Belleville, avec une lunette autoguidée Skywatcher Esprit 80 ED, de focale 400 mm, suivie d’un filtre Optolong L-ultimate qui réduit drastiquement les effets de la pollution lumineuse et ne laisse passer que deux bandes spectrales étroites de 3 nm, centrées sur les longueurs d’ondes d’émission des nébuleuses Hα (656 nm) et OIII (496 et 500 nm). Le capteur est ici un APN Canon EOS 6D défiltré partiellement pour mieux récupérer les informations de la bande « infrarouge proche » Hα.

Temps de pose global : 18 X 10 min = 3Heures, à 3200 ISO.

Le traitement numérique « en vraies couleurs » est assuré par les logiciels Siril, Lightroom et PHD Guiding 2.

La Grande Dentelle NGC 6992 : à gauche ; le Triangle de Pickering NGC 6979 : un peu à droite, en haut ; la Petite Dentelle NGC 6960 (le Balai de Sorcière) : à droite. Deux bandes spectrales étroites, Hα et OIII, restitution en vraies couleurs via un APN.

La Grande Dentelle NGC 6992 : à gauche ; le Triangle de Pickering NGC 6979 : un peu à droite, en haut ; la Petite Dentelle NGC 6960 (le Balai de Sorcière) : à droite. Deux bandes spectrales étroites, Hα et OIII, restitution en vraies couleurs via un APN.

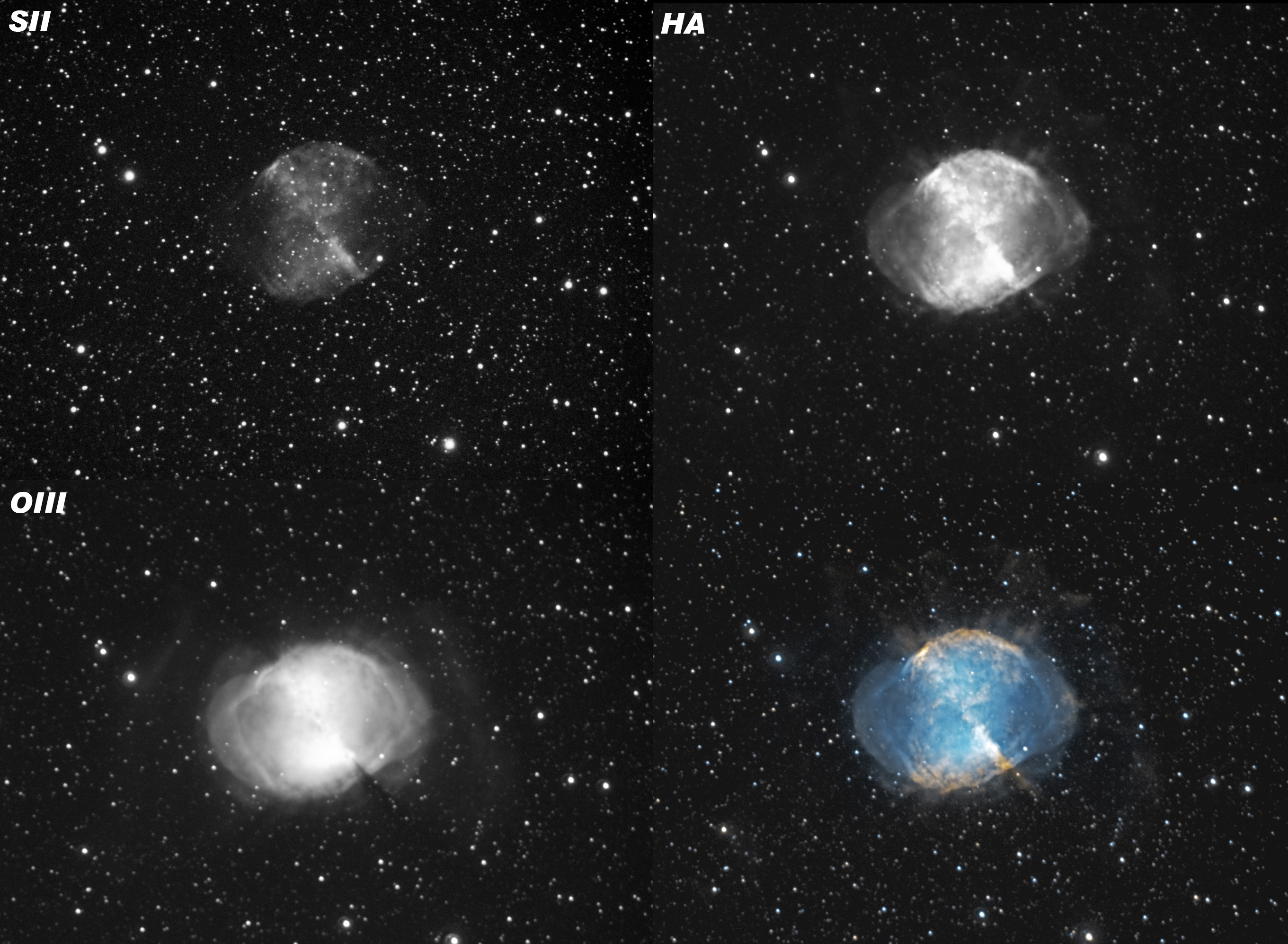

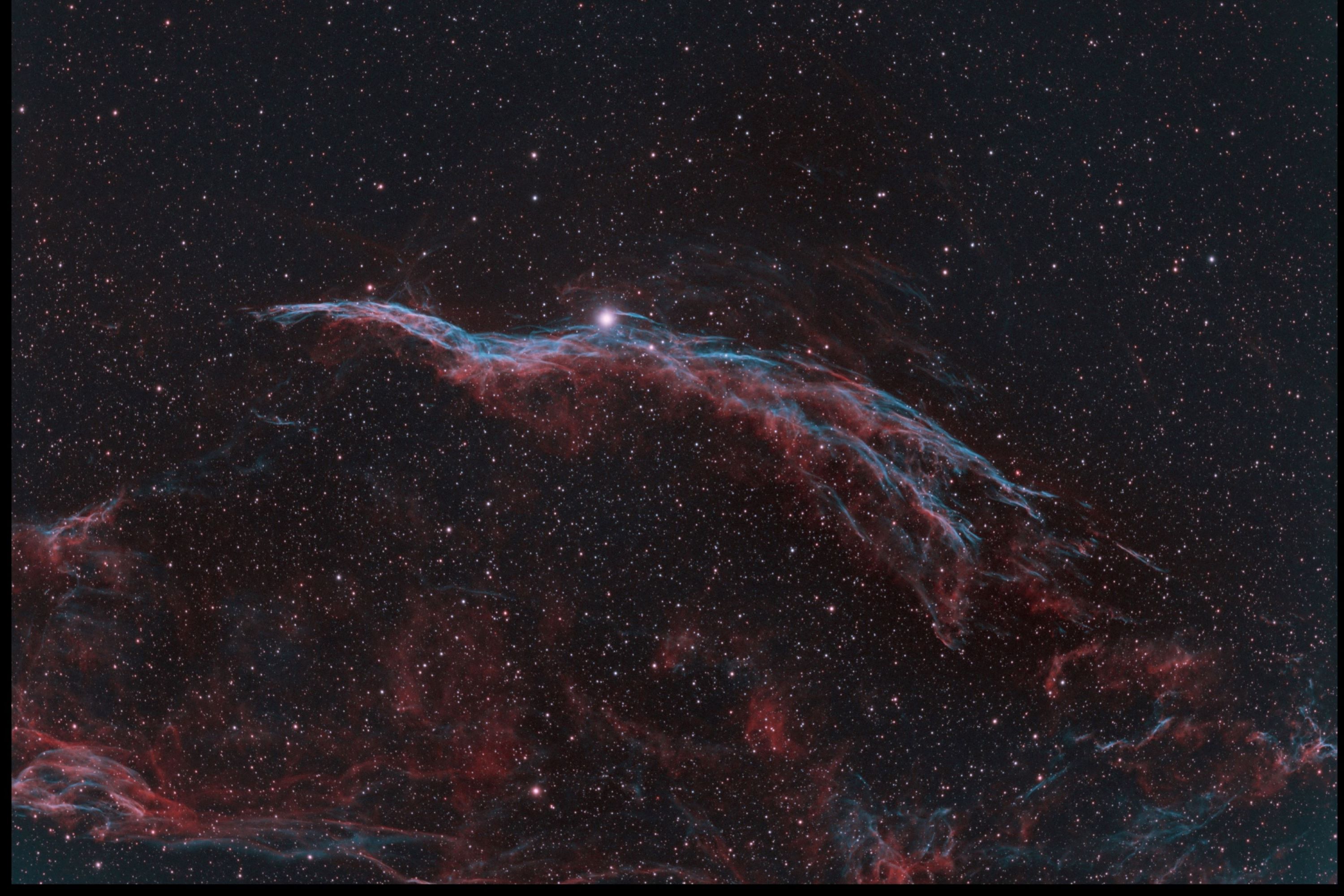

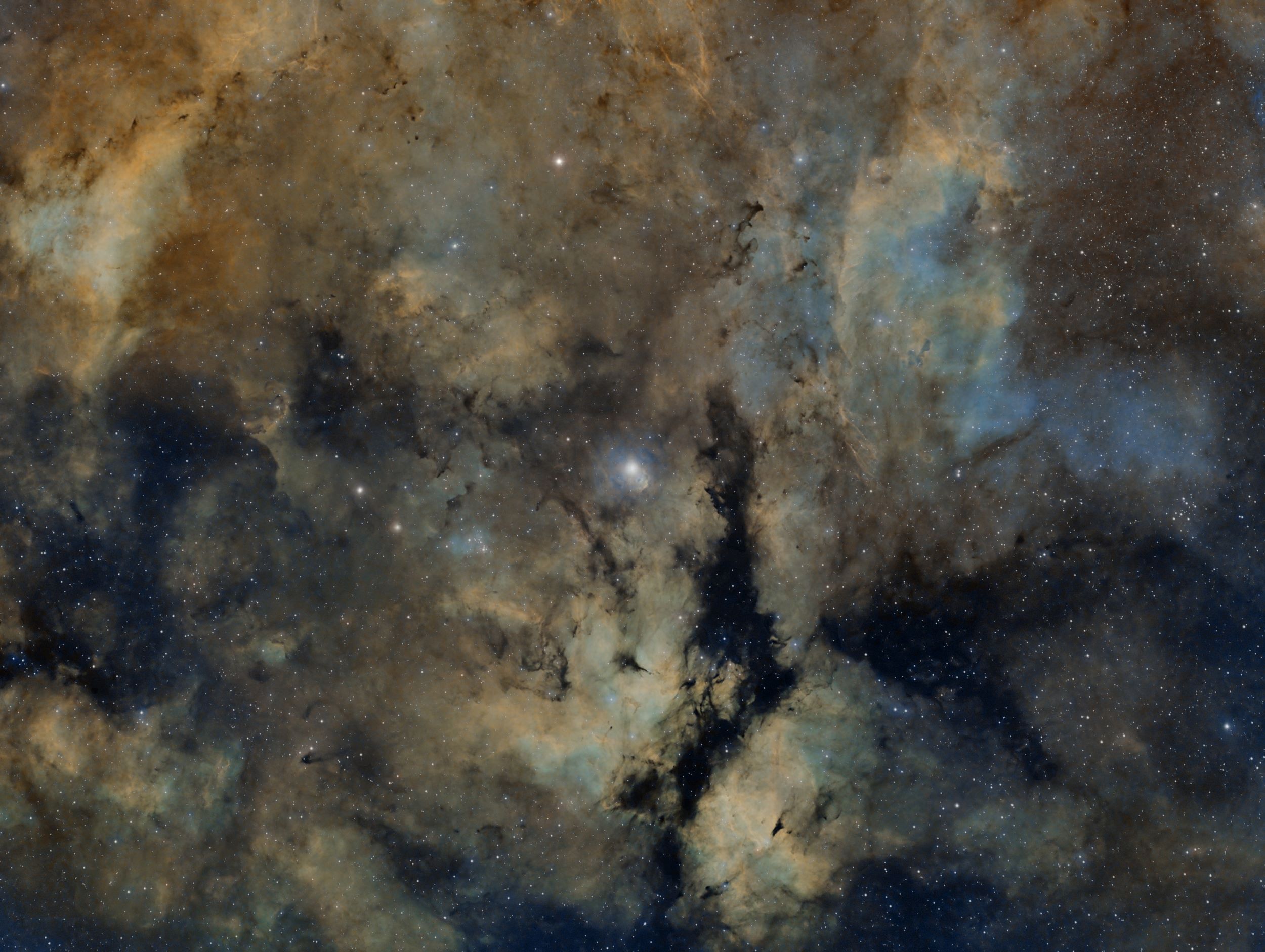

Troisième version : en 2 bandes spectrales étroites de 3 nm, Hα et OIII, mais restitution en fausses couleurs :

Cette photo a été enregistrée les 10 et 11 août 2021 en milieu urbain par Julien Denis au moyen d’une lunette Sky Watcher Esprit 100 ED => focale 550 mm, équipée d’une caméra monochrome ASI 1600 MM pro et de sa roue à filtres contenant seulement 2 filtres à bande étroite (3 nm) Hα (19 X 10 minutes) et OIII (19 X 10 minutes). Le temps de pose global est donc de 6H20.

Le prétraitement est assuré par le logiciel Siril, mais à la différence de la restitution 2 ci-dessus, celle-ci est réalisée en « fausses couleurs » selon la palette « HOO » de Pixinsight qui attribue les trois couleurs de base :

– Rouge à l’enregistrement Hα (vraie couleur : 656 nm),

– Verte à l’enregistrement OIII (vraie couleur : 500 et 496 nm),

– Bleue à l’enregistrement OIII (fausse couleur : 500 et 496 nm).

Cette palette restitue correctement les zones d’Hydrogène de couleur rouge qui contrastent alors nettement avec les zones d’Oxygène ionisé traduites en couleur bleue.

Petite Dentelle NGC 6960 : deux bandes spectrales étroites, Hα et OIII, restitution en fausses couleurs via la palette HOO de Pixinsight.

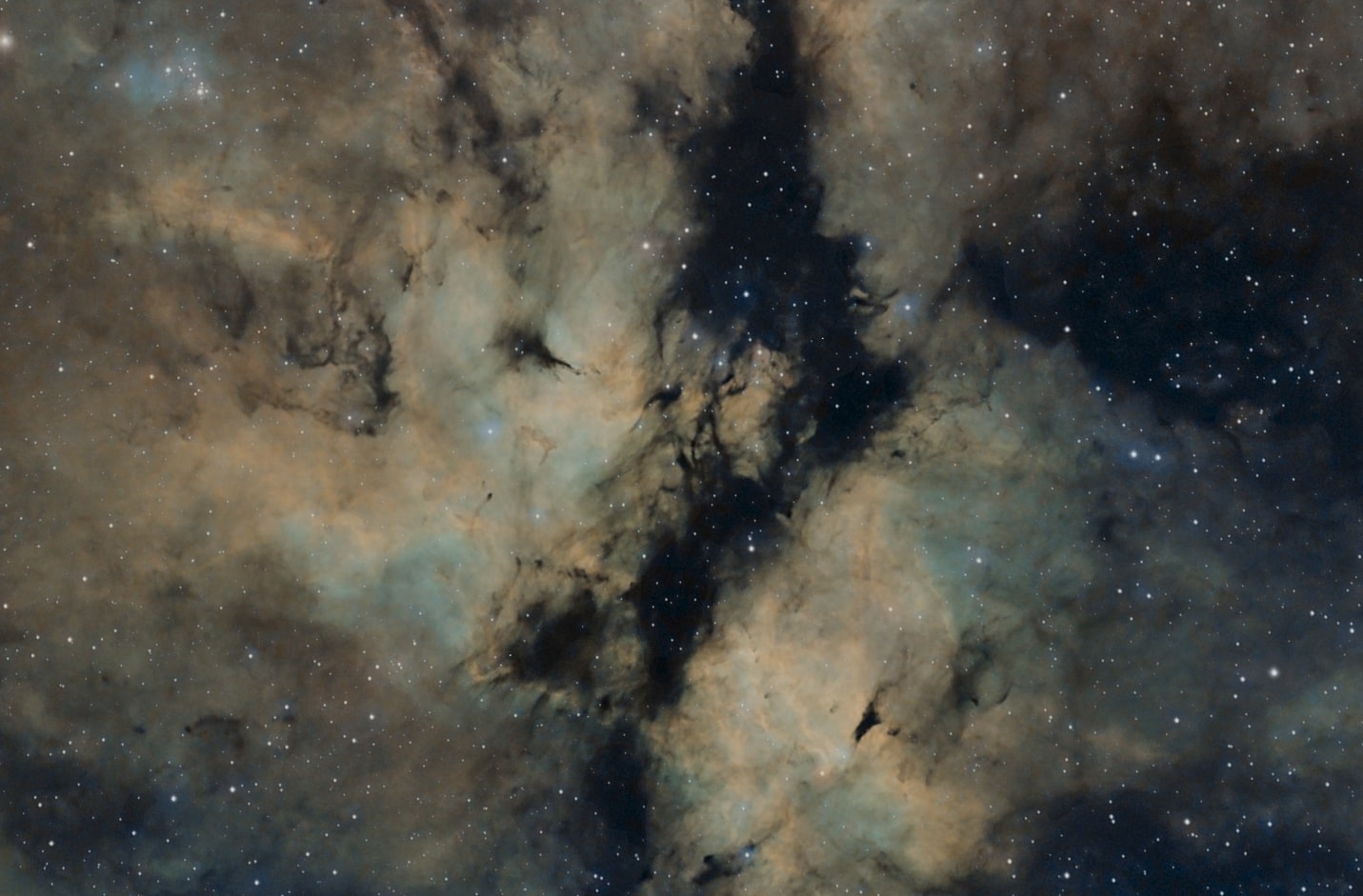

Quatrième version: la Petite Dentelle en LRVB, mais Vision Assistée :

Petite Dentelle du Cygne en Vision Assistée : temps de pose 11 minutes seulement, résultat immédiat (bluffant) visible par le public sur le terrain !!!

Petite Dentelle du Cygne en Vision Assistée : temps de pose 11 minutes seulement, résultat immédiat (bluffant) visible par le public sur le terrain !!!

Cette dernière photo a été obtenue « en direct » sur le terrain par Pierre Drumel le 6 octobre 2023 avec le même matériel que pour la photo de la première version : F = 588 mm, autoguidage, caméra couleur ZWO ASI 2600 MC, même boitier d’acquisition ASIAIR Plus, mais en mode « live » qui permet l’empilement en temps réel des photos après recentrage automatique avec les consignes et paramètres suivants :

– caméra : gain passé de 100 à 200, et enregistrement en format 12 bits au lieu de 14 => gain en luminosité.

– observation sur tablette, il n’y a plus d’oculaire.

– temps de pose unitaires : 30 secondes au lieu des 3 ou 5 minutes habituelles.

– nombre de photos à empiler via le boitier : 10 au minimum, et au-delà contrôle visuel sur la tablette pour juger de l’instant d’arrêt. Pour la Petite Dentelle présentée ici : 22 photos de 30 secondes, soit 11 minutes de pose globale.

– Histogramme automatique assuré par le boitier.

– Injection préalable dans le boitier des Offsets (50), Darks (15) et Flats (20) faits sur place. Le boitier calcule automatiquement les ODF maîtres.

– Sortie et observation des images finales sur la tablette au format FITS.

– Cette nuit-là : 11 cibles ont été visées en 1H30 environ !!!!! Sans tenir compte du temps passé pour les ODF.

– Post-traitement en salle, via les logiciels Pixinsight (traitement non-linéaire) et Corel-Paintshop (format PNG pour publication).

Conclusions :

– Résultats bluffants de la Vision Assistée, au-delà de toute espérance, compte-tenu du temps de pose de 11 minutes,

– Résultats magiques et sensationnels pour les observations publiques !!! Enfin des photos représentatives et en couleurs sur le terrain !!!

– Inconvénients de la Vision Assistée pour les observateurs contemplatifs : perte du plaisir de la recherche de la cible et de son observation à l’oculaire !

– Le mode d’acquisition des images en bandes étroites diminue nettement le nombre d’étoiles visibles.

– Plus toutes les remarques que vous voudrez bien rédiger en commentaires !!!!

Cette fois, le profil du papillon, avec une bande noire centrale représentant son corps, apparaît nettement. L’étoile excitatrice Sadr n’est plus dans le champ. Pour comparer les deux versions avec une plus grande facilité, nous présentons ci-dessous la 1ère version en fausses couleurs, agrandie et recadrée à peu près à la taille de la 2ème :

Cette fois, le profil du papillon, avec une bande noire centrale représentant son corps, apparaît nettement. L’étoile excitatrice Sadr n’est plus dans le champ. Pour comparer les deux versions avec une plus grande facilité, nous présentons ci-dessous la 1ère version en fausses couleurs, agrandie et recadrée à peu près à la taille de la 2ème : On note tout de suite la différence d’ambiance générale produites par les deux versions, l’une mystérieuse et sévère avec ses teintes de bleu, d’ocre et de noir, l’autre plus aérienne, plus chaude, plus plaisante, avec seulement des volutes rouges (zones d’hydrogène ionisé) sur fond de ciel noir.

On note tout de suite la différence d’ambiance générale produites par les deux versions, l’une mystérieuse et sévère avec ses teintes de bleu, d’ocre et de noir, l’autre plus aérienne, plus chaude, plus plaisante, avec seulement des volutes rouges (zones d’hydrogène ionisé) sur fond de ciel noir.