L’image du mois d’août 2021 : les galaxies NGC 185 et NGC 147

Pour le mois d’août 2021, nous restons dans le ciel profond avec l’image de deux galaxies naines peu imagées par les amateurs : NGC 185 (à gauche) et NGC 147 (à droite). Elle a été réalisée les 18 et 19 juillet en milieu urbain par Thierry Barrault au moyen d’une lunette EQUINOX 120mm munie d’un filtre Optolong L-Pro, autoguidée sur monture allemande IOPTRON CEM60, et équipée d’une caméra couleurs ASI2600MC refroidie à 0°. Le temps de pose cumulé se monte à 11h 53 minutes, soit : 353 X 1 minute la 1ère nuit, et 360 X 1 minute la 2ème nuit. Le traitement numérique a été exécuté avec les logiciels Sirilic et Siril.

Cliquer sur l’image pour la visualiser en résolution supérieure.

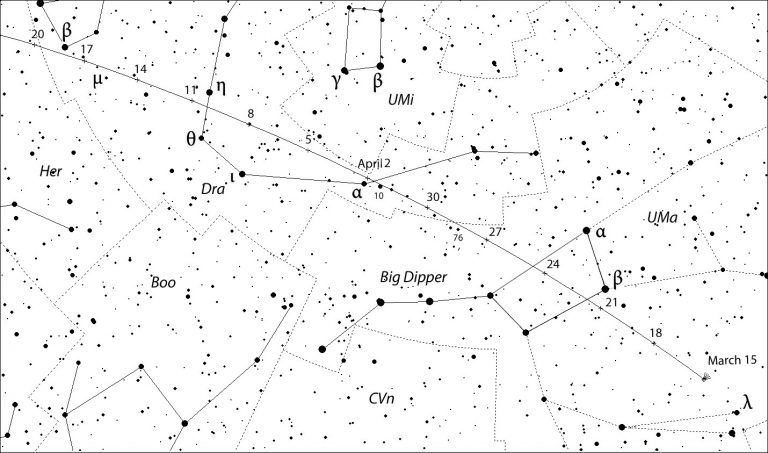

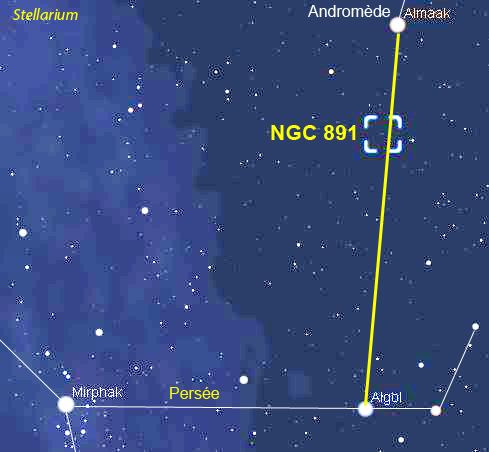

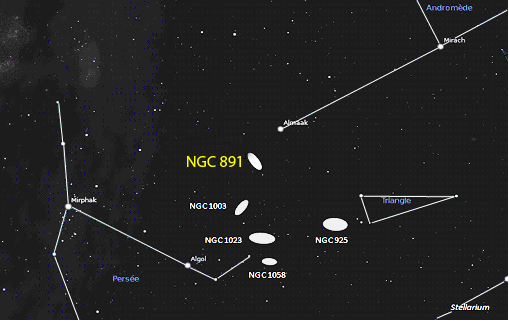

Situées dans la région sud de la constellation de Cassiopée, elles se repèrent assez facilement en remarquant sur une carte céleste tirée de Stellarium qu’elles se trouvent à mi-chemin entre les étoiles : alpha Cas (Shedar) et v And.

Toutes deux sont des galaxies sphéroïdales situées à 2,1 millions d’AL du Système Solaire. Distantes de 300 000 AL de la galaxie d’Andromède (M31), elles en forment deux satellites. Compte tenu de la faible distance qui les sépare (75 000 AL correspondant à un écart angulaire de 2° vu de la Terre), elles sont liées gravitationnellement et forment probablement un système binaire stable.

NGC 185, découverte la 1ère par William Herschel le 30 novembre 1787, a été photographiée pour la 1ère fois entre 1898 et 1900 par James Edward Keeler à l’aide du télescope « Crossley Reflector » de 36 pouces (910 mm) de l’Observatoire Lick en Californie, et reconnue comme galaxie membre du Groupe Local par Walter Baade en 1944. Le Groupe local est le groupe de plus de 60 galaxies auquel appartient la Voie Lactée. Son diamètre est d’environ 10 millions d’années-lumière.

De magnitude +9,1, NGC 185 présente une taille apparente de 11,4 x 10,0 minutes d’arc, mais visuellement, elle semble beaucoup plus petite. Avec un instrument de 80 mm, elle apparaît comme une petite tache ovale de faible lumière brumeuse sans centre évident, qui couvre environ 2 à 3 minutes d’arc.

Elle est parfois classée comme une galaxie de Seyfert de type 2 bien que cela soit discutable. Mais si cela est correct, cela signifierait que NGC 185 est la galaxie de Seyfert la plus proche de la Terre et la seule connue de ce type dans le Groupe local.

Les galaxies de Seyfert sont des galaxies spirales caractérisées par un noyau extrêmement brillant et compact. D’une brillance de surface très élevée, leur noyau représente l’une des plus grandes sources de rayonnement électromagnétique connues de l’Univers, possiblement liée au trou noir supermassif en leur centre. Ces galaxies présentent des émissions fortes dans les domaines radio, ultraviolet; infrarouge et rayons X. Elles représenteraient plus de 5 % de l’ensemble des galaxies de l’univers observable.

Nous avons déjà rapporté les caractéristiques des galaxies de Seyfert en juillet 2015 avec NGC 4725, une galaxie située dans la direction de la constellation de la Chevelure de Bérénice.

NGC 185 comporte en son sein 8 amas globulaires de faible luminosité, repérés par leur code FJJ NGC 185 I à VIII. Nous avons réussi à en localiser 7 sur 8 sur la photo agrandie de NGC 185. Seuls FJJ NGC 185 II manque à l’appel.

La référence est donnée par le plus lumineux d’entre eux : FJJ NGC 185 III dont la magnitude est +17,7. Les autres, moins lumineux, donnent une idée de la magnitude extrême atteinte sur la photo.

Quant à la galaxie NGC 147, c’est John Herschel qui l’a découverte le 8 septembre 1829 et Walter Baade qui, le premier en 1944, l’a résolue en étoiles individuelles et a prouvé qu’elle était membre du Groupe Local. À l’époque, il utilisait le plus grand télescope du monde, le télescope Hooker de 100 pouces (2,5 m), au mont Wilson près de Los Angeles.

De magnitude de +9,3, NGC 147 présente une taille apparente de 13 x 8 minutes d’arc la rendant repérable avec des lunettes de 100 mm les bonnes nuits. Mais il faut des réflecteurs de 250 mm pour distinguer sa forme allongée qui s’éclaircit progressivement vers le centre. Cependant, elle souffre d’une faible luminosité de surface. la rendant plus difficile à observer que NGC 185.

La photographie en pose longue est vraiment indispensable pour révéler pleinement les caractéristiques de ces deux galaxies

Webographie :

https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_185

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_de_Seyfert

https://freestarcharts.com/ngc-147

https://freestarcharts.com/ngc-185

http://deeplook.astronomie.at/index_htm_files/Ngc185_LRGB_ID.jpg

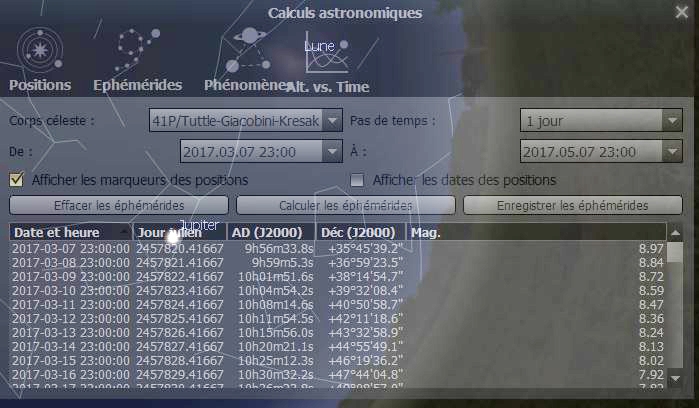

Mais peut-être, voudriez-vous chercher ces renseignements par vous-même., et par la même occasion, connaître sa magnitude. Il y a d’excellents sites ou logiciels qui donnent ces informations, mais pour les fidèles du logiciel Stellarium, voici comment procéder :

Mais peut-être, voudriez-vous chercher ces renseignements par vous-même., et par la même occasion, connaître sa magnitude. Il y a d’excellents sites ou logiciels qui donnent ces informations, mais pour les fidèles du logiciel Stellarium, voici comment procéder : Mais peut-être souhaitez-vous connaître sa trajectoire ?

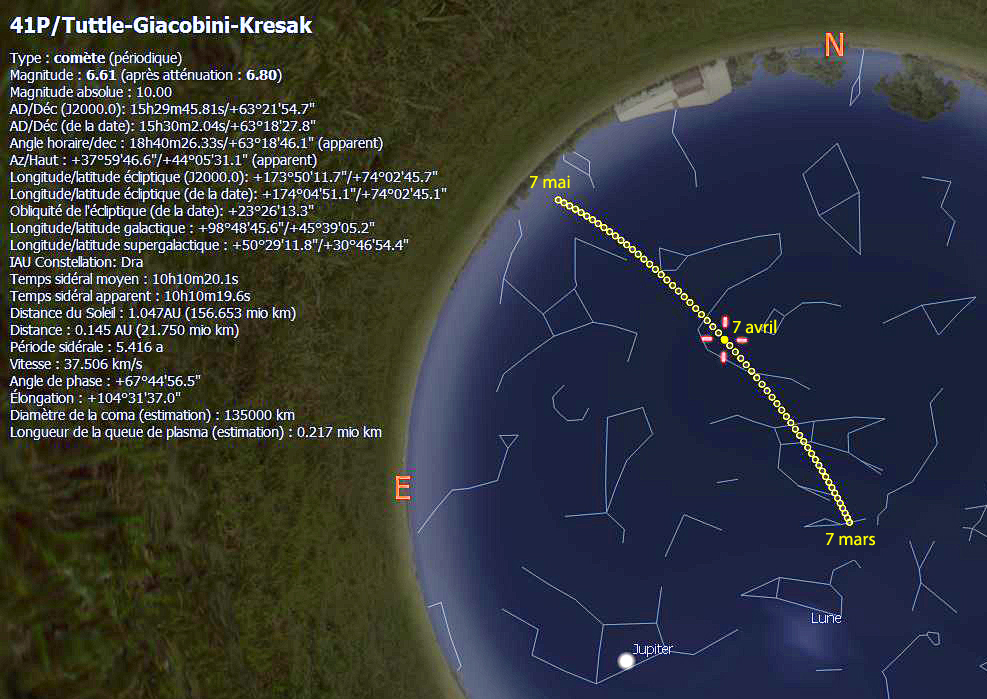

Mais peut-être souhaitez-vous connaître sa trajectoire ? – cliquer sur l’onglet « Positions » et choisir la comète 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak parmi les objets célestes affichés. En cliquant dessus, la ligne devient jaune-orange. Cette manœuvre nous redonne la position de la comète sur l’écran.

– cliquer sur l’onglet « Positions » et choisir la comète 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak parmi les objets célestes affichés. En cliquant dessus, la ligne devient jaune-orange. Cette manœuvre nous redonne la position de la comète sur l’écran. 7) Cliquer sur l’onglet « Afficher les éphémérides » .

7) Cliquer sur l’onglet « Afficher les éphémérides » . Cette fois, c’est terminé, Stellarium vous a fourni toutes les informations utiles pour réussir la photographie de la comète….

Cette fois, c’est terminé, Stellarium vous a fourni toutes les informations utiles pour réussir la photographie de la comète….

Avec cette image insolite de la Galaxie d’Andromède coiffant la silhouette de la gare de Limoges, toute l’équipe d’animation de la Saplimoges se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2010 : santé, bonheur, joie, réussite bien sur, mais aussi une activité astronomique enrichissante et variée, favorisée par de bonnes conditions de météo …

Avec cette image insolite de la Galaxie d’Andromède coiffant la silhouette de la gare de Limoges, toute l’équipe d’animation de la Saplimoges se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2010 : santé, bonheur, joie, réussite bien sur, mais aussi une activité astronomique enrichissante et variée, favorisée par de bonnes conditions de météo …